冰窟窿

那一年的风讯来得早,甘家河也提前被冰封实了。

天气寒冷成那种样儿,家家屋顶上的积雪结成整片白色的冰壳儿,檐口狗牙似的冻铃挂有两尺多长,风又尖又冷,吹在人脸上,逼得人咽不过气来。若说出门会冻掉人的耳朵,也许有点儿夸张,至少在甘家河那一带地方,还没冷到那种程度,但则,行路人冻倒在冰上,却是司空见惯的事情。

甘家河淌过这片地旷人稀的平野,没遮没拦的风势奇猛,使河两岸的树木都常年直不起腰来。每逗着起风讯的日子,前甘家村和后甘家村的人,很少有人敢出门,委实太寒冷了。

只有挑水伕兼巡更的小癞痢,无分日夜的留在外头。白天,他要凿开河面上的冰窟窿,替前后村上好些人家挑水,夜晚,他又要敲打着梆子,转着圈子巡更。这份差事真够辛苦的,也只有小癞痢那种憨小子能苦得来。

在甘家河这一带地方,憨憨的小癞痢算是知名的人物,但凡提到小癞痢二个字,没谁不知道的。他在隆冬腊月里,经常光着脚,只穿一双窝鞋,半卷起一截裤管儿,在甘家河的冰面上走来走去的担水;夜晚巡更,每夜总要到三更之后,才钻到河口的矮茅棚里,搂着他的癞皮狗睡觉,除了身下的草窝窝,他连一床被子都没有。

但是小癞痢真是个奇怪的人,再冷的天气,他还只是穿着他那件破得淌棉絮的小棉袄,一条打了不少破补钉的夹裤,从来没喊过一个冷字。

有人跟他说:

嗳,癞痢,你难道真是火龙变的,就不觉得冷?你单身一个人,积赚那许多钱干啥?就算留着日后娶媳妇罢,也不能光顾娶媳妇,不顾身子。

谁说我冷来?小癞痢说:肩膀上一压着扁担,我就满身发火,一头是汗,连这件小棉袄都懒得穿,得敞开扣子来呢!

事实上,小癞痢不怕冷倒是真的,他是这样的冻惯了,越是大寒天,旁人蹲在火盆边,还瑟瑟缩缩的打牙颤,他却冒着凌晨的尖风,嘿呀呵呀的唱着挑水,浑身汗气蒸腾的。据说有一回,他挑完十几担水之后,没口的嚷热,一豁豁去身上的小棉袄,脱去夹裤和窝鞋,当着一群在打冰溜儿的孩子,跳进冰窟窿里去洗了一把澡,上来的时刻,裆里还夹了一条大青鱼。这么样的一个人,说他不怕冷,并不为过了罢?

然而,不怕冷的小癞痢,心里自有一块化不开的冰冻;他是个没爹没娘的苦孩子,他爹死去时,他还不懂事,他只记得他娘临死,拉着他的手,要他辛苦的积钱,好歹娶房亲。小癞痢自小头上长了秃疮,满头烂乎乎的,涂着浓汁似的稀硫磺,近人时,就有一股子触鼻的腥气,人们叫惯了小癞痢这个诨名,其实他一点儿也不小了,廿三四岁的人了。他住的窝棚很矮小,两檐贴着地面,连一扇碗口大的小窗也没法子开,黑洞洞的像个阴寒的地穴;他的全部家当,也只是锅碗瓢盆,一条扁担,两只水桶,和一条陪伴他的癞皮老狗。

这些年来,他靠着替人担吃水和巡更,一枚一枚的积着钱,钱是积了些,但离开娶媳妇还远得很;这并不是说他积的钱不够聘礼,而是前后甘家村,没有哪个姑娘肯嫁给他,他那一头的癞痢,巧嘴的媒婆也难掩饰得了。

长长的冬季里,荒旷的平野上少见人踪,只有他一个人,仿佛被人们遗弃了似的,在灰云重重的野天下面,嘿呀呵呀的担着水,或是一路敲打着笃、笃的梆子,绕着满是冰棱的村路巡更。

也可以说,只有他才懂得隆冬苦寒的滋味。

那是怎样的一种声音呢?

好生记着,癞痢,辛苦过日子,忠厚为人,就是一头癞痢治不好也不要紧;早点积聚些钱,娶房亲,娘在黄泉地下,也就安心瞑目了!

深夜里,小癞痢巡更回来,和衣倒在窝棚里的草上,搂着那条癞皮狗,睡不着时,常听见娘当初临去时的叮咛。日子那样无声无息的淌过去,像开河后的河上的流水,不知要淌到哪儿去?冷风在雪野上、冰面上,打着尖溜溜的唿哨儿,听在耳里,一心都是冻渣儿,瞧光景,娘的那份心意,全叫辜负了。

小癞痢只配得他那癞皮狗,癞成一对儿!

前村后村,都有人这样的讥讽过他,更使小癞痢想来伤心;横高竖大,筋强力壮的一个人,难道只为这一头癞痢,就一辈子娶不着老婆嚒?

记不清是什么时辰了?曾听谁讲过一个远远遥遥的传说,秃子娶得仙女的传说,倒给了小癞痢几分安慰,几分幸福的幻想。逢到凄寒的夜晚,他心里蕴着许多无告的凄酸,那传说便会随着冰冷的尖风而来,挂在低低的屋檐下面。

说是很久很久之前,郭家庄有个名叫郭丁香的姑娘,长得聪明伶俐,可惜是个稀毛秃子,这郭丁香姑娘自幼许配给张家,张家百万家财,只是一个独子,据说张家少爷诞生后,曾请过一个算命瞎子来算命。

瞎子一算说:

恕我瞎子嘴快直言,我看,你们这位少爷,天年是个端瓢执棍的讨饭命,无论你们目下家境如何,这命却是改变不了的!

张家的人听了,不信说:

您再仔细算算看,张百万的儿子会讨饭?

不但会讨饭,瞎子又说:按照他的命相看,他日后还要靠老婆的福份,沾老婆的光,假如他已经订了亲,就该及早的迎娶来家,也许能免掉沿街讨乞的日子,过得富余一些。

张家的人一想,媳妇原是自家的媳妇,早讨也是讨,晚讨也是讨,既然相命先生这么说,不如早点告诉郭家,就近拣个黄道吉日,备轿子把新娘迎娶过门罢!

富家娶媳妇,自有一番阔绰的排场,吹吹打打,说不尽的风光;但当夜晚,新娘卸妆的时刻,露出了她的稀毛秃头来了。张家那少爷一看,心里说不出有多懊恼,一句话也没说,一甩袖子跨出房门,把新娘扔下,独自回到书房安歇去了。

张百万夫妻俩听了,跑去安慰儿子说:

新娘只是个稀毛秃儿,比那光板秃儿好得多,这一切都是前生注定了的,争也争不得,抗也抗不赢;再说,她除了秃一些儿外,人还算是有模有样的一个人,你还是回房去罢,我们也等着早点抱孙儿呢!

我不干。儿子说:世上姑娘千千万万,为什么我就该挑个秃子?她是你们挑来的,要是要,你们自己要,我是决不要她了。

嗨呀,你瞧这孩子有多拗法儿?老婆婆说:你没听人说:秃子秃,住瓦屋吗?十个秃子有九个是好命,她的长相很富泰,一看就知是个福命,人说:一人有福,拖带满屋,相命的瞎子说你命薄,日后还要靠她的福星照着你,才好过日子呢!

儿子一听,更不信服了,他说:

我偏不信这个,我要退婚,看看我日后会不会沦落长街,讨饭过日子!

我看你是越说越邪了!做爹的翘着一把山羊胡子说:哪有新娶的媳妇刚进门,就嚷着退婚的?她又没犯上七出之条,退婚的话,怎能说得出口?

行不得,千万行不得,做妈的也跟着说:这话要是一旦传扬开去,婚没退得成,张家的光采都会失尽了!人家是会耻笑的呀!

而这位少爷却不管这许多,他只是不要秃头的老婆,白天他酗酒,夜来脚不踏进房门槛儿,口口声声嚷着,要把郭丁香给休回去。他的父母叫他气得三荤六素,究竟拗不过儿子,便把郭丁香唤来:

姑娘,这孩子跟妳没缘分,我们有心留妳在这儿,也只是让妳受罪罢了,好在你们虽拜过天地,两人并没同房,我们唤妳来,也只是把话说明了,看妳的意思如何?妳要是肯回去,我们再跟妳父母另行商量

郭丁香听了话,掩面哭泣说:

婚姻是前生注定了的,做媳妇的既上张家门,就是张家人,哪敢把吃苦受罪放在心上? !只求好心的公婆收留我,哪怕当丫环,做使女,我也不愿再回去了。

她既这样不愿离开张家,做公婆的也不愿硬撵她,就这样的过了两三年。在这两三年里,张家起了很多的变化,郭丁香的公婆全都死了,当家作主的权,都操在她那从不踏进房门的丈夫的手里。这个有名无实的丈夫,常常百般的虐待她,把她撵到后屋去,要她跟下人在一起,整天做着粗活,一有不小心,就得挨打挨骂。

正好这时候,那个算命的瞎子又经过了张家村,这位张大少爷想起当年父母说他命薄的话,就把瞎子叫进门来,要他替自己仔细再算一算命。

瞎子把他的生庚八字一掐说:

你这个命,我老早就算过了!敢情你是不相信我?你若不是托你妻子的福,只怕早就拎着打狗棍到长街讨饭去了!

笑话了,张家少爷说:张百万家,银钱压折楼板,会出个端瓢讨饭的?我看,你这样信口开河,怎能再走江湖骗人?你这双马子(褡裢)该卸了,小锣也该砸了!

那倒不一定,瞎子说:你要是再过三年不讨饭,再说这话也不晚!钱财是有腿的货,专流向发旺的家,你休要以为那就是你的!

凭你这番话,算命的钱你甭想拿了!

嘿嘿,瞎子冲着盛怒的张家少爷说:你这讨饭的命,根本不值钱,算着这种命,连我也沾上三分晦气,你以为我还稀罕你那两文小钱?

说着,径自背上褡裢,转身敲打着他的小镗锣,走了;却给这位张家少爷,留下一片抑郁的阴云。想着瞎子的话,就捺不住心头的郁火我不信不靠那个秃头的郭丁香,我就非讨饭不可? !他这样想着,便着人到后屋去,把郭丁香找来,跟她说:

我把休书写给妳,妳今天就替我走,算命的说我是讨饭命,要靠妳过日子,我不稀罕妳的财气和福气,我是个汉子,一向不愿依靠谁的。

相公,你说这话该多想一想,郭丁香委屈的说:我不是自家走来、逃来的,也是花花大轿抬来的;我在你张家两三年,侍奉公婆汤药,哭送两老入土,委屈受尽了,也没吐过半个苦字,你着意要休我,可见你无情无义,这个家,在我也没什么好留恋的了。

没留恋,还用得着废话连篇?张家少爷着人写了两纸休书来,当时就逼着郭丁香打了指印,又叫人端来五十两银,要她带着上路。

那时正值隆冬天寒,外面大雪纷飞,可怜郭丁香还穿着嫁时穿着的那件薄薄的红绫小袄,不但褪了色,到处还都因做苦活磨破了,打了各色的补钉。她两手颤索着折起那纸休书,却不接那五十两纹银。

临走时,她咽泣着,朝空里招手书说:

你是你的张百万,

我是我的郭丁香,

是我的财气跟我走,

不是我的财气归张郎。

风吹着,雪落着,咽泣着的郭丁香,就这样的怀揣着一纸休书,结束了她在张家这一段噩梦似的日子,一步一个黑脚印,踩过白茫茫的雪野,孤孤凄凄的走了。

她并没走回她的娘家郭家庄去,却先到路口的松林里,她公婆的坟上去哭了一场。满眼是白茫茫的,满心也是白茫茫的,她不愿回到郭家庄去受人奚落,当然也不能再回张家了!若说就在公婆坟前的树桠上上吊罢?何必牵累那执迷不悟的张郎去打一场人命官司?算命的算他是讨饭的命,如今自己跟他虽不再是夫妻了,但总算夫妻一场,没有名份,仍有情份在,不如由自己去长街代他讨饭三年,但求上天保佑他罢。

她这样想着,便迎风冒雪的摸向邻镇去了。没等她摸到镇上,天已经黑了下来,银色的雪光迷人两眼,也使她摸岔了方向,她在寒风大雪里跋涉了一夜,二天倒在一家低矮的茅屋门前。

那家也姓张,家里有个瞎老婆婆和一个儿子,儿子是个光板秃子,两母子一贫如洗,张小秃子是个孝子,靠着生豆芽、磨豆腐小买卖度日,每天赚得几文钱,小秃子都买些吃的哄着他娘吃,自己宁肯挨冻受饿,绝不吭声。

但是这位瞎老娘并不快活,心里全为小秃子的亲事牵挂着,早烧香,晚拜佛,夜来梦醒了也要祷告着,求上天成全,让小秃子早些娶媳妇。这天她做了个梦,梦见菩萨驾着五色祥云从天而降,把个玉女推送到她的茅屋门前,同时,打天上发出声音说:

张家少爷脸发红,休出玉女配金童。

瞎老婆婆一惊,把梦惊断了,侧耳听听,正是鸡啼大五更,她即时揉着眼,唤醒儿子说:小秃儿,你快听娘的话,披衣下床,推开柴门去看看,看门外有人没有人?

我说娘,妳敢情是做梦了,小秃子梦梦盹盹的说:这才交五更,外面落着鹅毛大雪,晓风尖棱棱的,门外哪会有什么人来?

不错。瞎老婆婆说:刚才我梦着菩萨,驾着五色祥云,从天而降,把个玉女推送在咱门家的柴门外边,说是替我送媳妇来了呢!

哪有这等事?儿子不信说:娘妳是想媳妇,想抱孙子,想疯了心了,可怜我这光板秃子,家里又这样穷苦,赚点儿钱只够养活娘的,哪敢存娶媳妇的念头?像我这样的人,没人愿嫁我,还说什么玉女?

你听娘的话没有错。瞎老婆婆固执的说:你快些打火掌上灯,开门看看去罢!

小秃子没办法,只好胡乱穿起衣裳,把灯给点燃了,拉开柴门一看,不由吓了一跳。原来白茫茫的雪地上,果然印着两行歪斜的黑脚印儿,这黑脚印儿一路迤逦到自家的门边来,那边的墙角下,真的蜷伏着一团白白的东西,细看才知是个人。

我说娘,门外真的冻倒了一个人呢!

快把她扶回屋来罢,瞎老婆婆说:那就是菩萨替你送来的媳妇呢。

小秃子从没遇过这等的事,因为他过来抱起那人时,发现她竟是一个年轻轻的女人,身上穿着破旧的红绫袄,头上顶着一只破麻布口袋,浑身都是雪花。她敢情是在雪地上冻得久了,才晕倒在这儿的。他把她连搀带抱的弄回屋里来,关上柴笆门,将她放在一张破椅上,又手忙脚乱的移过灯火来,这时刻,瞎老婆婆也起床摸索出来了。

娘,她冻僵了,该怎么办呢?小秃子慌乱的说:我要去抱柴升火吗?

啊,动也动不得。瞎老婆婆急忙摇手说:你要切切的记住,但凡是冻僵了的人,千万近不得火盆。你先上灶去,烧一碗姜汤来,撬开她的牙关,把姜汤替她灌下去,再把她移到我的铺上,娘把她的湿衣脱了,用被裹着,等她自己转暖,过些时刻,她自会醒转来的。

就这样,在张家见弃的郭丁香,被瞎老婆婆救活了,瞎老婆婆问明她的原委,觉得她的境遇实在可怜,便跟她说:

那个富贵的张家不肯留妳,我们这个贫贱的张家却是求之不得呢!我有个儿子,虽是个光板秃子,但他为人倒是忠厚勤劳,又有孝心,姑娘若是不嫌弃,我真想有妳这么一个媳妇。

郭丁香听了,叹说:

老婆婆,不瞒妳說,我也是个秃头,这也许是天意罢。

可不是,我梦儿菩萨驾了五色祥云,亲自把妳送上门来的。瞎老婆婆又把她的梦说了一遍。

从此,郭丁香就跟小秃子配成了夫妻。

说也奇,小秃子自从娶得郭丁香之后,家里诸事顺遂,一天比一天发达。有一天,小夫妻俩人觉得头上发痒,拼命的抓挠,忽然,从头上当啷当啷的掉下一只金碗和一只银碗来,两人再瞧,头都不秃了他们因此变成了富人啦。

但那张家村里休妻的张郎怎样了呢?自打郭丁香离开那座宅子,霉运就落到休妻的张郎头上;有人见着村前村后的飞鸟移巢,成群的老鼠从仓屋里衔着谷粒儿搬家,接着,宅子连起三把天火,把一片瓦屋楼台烧成了灰烬。张家少爷原是个甩膀子吃喝的人,哪能忍受得些许贫寒?于是乎,出卖祖上留下来的田产,仍然过着招朋宴饮的日子,可惜好景不长,不到三两年的功夫,便把所有的钱财流水花尽了,真的沦为一个讨饭的乞丐。

到了这步田地,才想起当初不该休去郭丁香那样的贤妻,但那已经晚了!这个落魄的张郎,连讨乞都不敢大明大白的上镇去讨,怕叫熟人见着,难以为情,因为凡是认出他来的人,都会把他指给孩子看说:

瞧罢!这人就是当年张百万的后人,自幼浪费无度,又无故休妻,如今就落得这般的下场,日走百家,也不定能填得饱肚皮。

张郎听了话,羞得用麻袋遮着头,掩住脸,从此只好走乡野,投荒村,到那地旷人稀的去处,低着头哀声的乞讨一点儿,不管是冷是热,不论是干是湿,伸瓢接了,聊以充饥。这一年的冬天,天起风讯落了大雪,可怜这讨乞的张郎连讨几个荒村,仍然是手端一只空瓢,浑身又冷,腹中又饥,真箇饥寒交迫,走投无路了。他走了半夜的雪路,天亮后,摸到一个大庄院上。

天哟!他透过一口气来说:亏得遇上这么一所庄院,要不然,我真的会冻晕在雪地上了!

他踉跄走到那庄院门前,仔细再看,不由得吓了一跳,原来这所庄院的屋宇,长墙的式样,全跟他那被天火烧光的庄院一样,看在眼里,真是触景生情,不由得落下泪来,一时头晕目眩,就觉眼前黑山上涌,两腿一软,就跌倒在门阶下面了。

还是狗叫声惊动了守门的人,推门看见有人冻僵在雪地上,便慌忙报进内宅去,郭丁香听到了,急忙着人把冻倒的路人抬进宅子,又着人到灶屋去张罗热汤灌救他。

讨乞的张郎遇救醒来,有个小丫环带他到灶屋去用饭,郭丁香亲自去取了一锭银子,打算施舍给这可怜的讨乞人。

但当她抬眼看见那个乞丐时,立即就认出他是谁来。

你?你不是张家庄的少爷嚒?

哦!那乞丐红了脸,低着头,不敢吭声。

小丫头却在一边催促说:

嗳,讨饭的,咱们家少奶奶问你的话呢,你怎么不答话呀? !

嗨,沦落到这步田地,还有什么好说的,讨乞的张郎吁叹说:霉运来时遭天火,瓦屋楼台化灰尘,不是当初休了我那贤妻,怎会变成端瓢执棍的讨饭人?

我这儿还有锭银子,你留着应急罢。

讨乞的张郎伸手接过那锭银子。郭丁香说:

算命先生说的话不错:钱财是有腿的货,专流向发旺的家。你当时不知警惕,如今空自懊悔又有什么用呢?你抬起头来,看看我是谁?

妳妳? !讨乞的张郎抬头一看,不由朝后倒退着,颤颤的指着郭丁香,满脸通红,只是说不出话来。

不敢认么?郭丁香说:我就是你休去的妻子郭丁香。

天哟!讨乞的张郎哀叫一声,就一头钻进灶洞里去烧死了。原来金童和玉女,是下凡来指拨这个讨乞的张郎的,他死后,玉帝怜他还有羞恶之心,便封他做灶王,无怪灶王爷成年坐吃,满脸通红,因为这份差使,全靠他被休去的妻子郭丁香替他讨得的。

荒荒缈缈的故事,在荒凉的土地上传播着,小癞痢在幼小的时刻,心里便印着被休去的郭丁香和张小秃儿的影子,那一双从天上下降的鸳鸯。

心,是一块奇妙的镂刻板,刻上了什么,永生也涂抹不掉,在晴和的日子里,这版面上的影象并不分明,每逢着寒冷阴湿的时光,心版上刻着的那幅图景,便会像反潮似的回映出来。

如今,呼呜呼呜的寒风转述着这个故事,睡不着觉的小癞痢独自倾听着,这传说的故事对于他,特别具有一种百听不厌的魔力,虽说那些传说里的神仙人物,距离他是那样的遥远

若说真是渴望有朝一日,真能娶着郭丁香姑娘那样的仙人嚒?小癞痢倒没有这样的非份妄想过,他是个实实刻刻的年轻人,穷惯了,苦惯了,冻惯了也饿惯了,却把这穷苦冻饿当成他的本份,用它来打熬筋骨,用它来打发长长的寂寞的光阴。只是当深夜里独自入宿的时辰,一旦咈熄了灯火,这间滨河的低檐矮屋,便仿佛沉陷下去,沉陷下去,变成一座其深无底的黑洞洞的地穴,被冰裹着,被雪压着,使人打心底朝外发冷。

小癞痢要是随和点儿,倒可以跟那些担水的、巡更的同伙们团住那边的更棚里。那座方形的扒头屋很够宽敞,旁边还有一排牲口棚,棚檐下面堆着大捆的荆棘,逢到这种苦寒天气,那儿终夜升着烟气腾腾的荆棘火,把人周身的筋骨都烤得松松懒懒的。那几个单身汉子,都抱着他们自己得乐且乐的穷算盘,把脑袋伸在海碗边,围聚成一朵花,猛掷着骰子,或是一唱一和的,用浓浓的鼻音哼唱着淫冶的俚曲儿,不是大姑娘怀春,就是小寡妇上坟,歌声也慵慵懒懒的,说不上是希望?还是对自己的讽嘲?但是,小癞痢从来不愿凑那种热闹,说到赌钱,他更是不沾边儿。

癞痢那小子,真是块死木头!

同伙的几个汉子,都这样的笑话着他。

其实,外表看上去木木讷讷的小癞痢,自己的心眼里也有一把算盘,当檐下的寒风重新说起那遥远的故事的时辰,他就会想到许多很正经的事。

传说虽把人的命运定得那样呆板,但小癞痢始终有些疑惑,认为人只要存心忠厚,勤劳刻苦,就比妄信命运要强。假如传说里的那位张家少爷,要是存心忠厚不休妻,再勤俭过日子,即使家宅起天火,烧得片瓦无存罢,烧了房舍还有田产在,也不至于端瓢讨饭?那个张小秃子,要不是勤劳刻苦,也养活不了郭丁香!

有了这样想法,小癞痢就没曾怨过自己的命苦,反而觉得没生在富贵人家,苦着挣着是应该的。有句俗话不是说:十年河东转河西,莫笑穷人穿破衣吗?自己若不苦挣,钱财会打天上掉下来? !

那些同伙们很少提到娶老婆,偶尔听谁说起娶妻生子的事,莫不嗤之以鼻,总说:做梦罢,咱们这种人,自己混自己,还混不饱肚皮呢!就是有女人肯跟咱们过日子,咱也不能让她光着屁股喝西北风,论饿也把她饿跑了呢!

小癞痢不肯把娶老婆的事情当成玩笑看,宁肯闷着不提它,偷偷在心里描绘着未来的图景。若想娶着一个人,必得要先把小钱袋积满,皮囊子绷得鼓鼓涨涨的,捏着摇也摇不响才行。穷汉子娶妻,聘礼是一文也少不了的。

小钱袋积满了又该如何呢?没有哪个巧嘴媒婆能为自己说妥一宗门当户对的亲事!在苦寒的季节,封实了的甘家河的冰而变成了南来北往的通路,常有迎亲的鼓乐,一路上吹吹打打经过这里,越发把人心撩拨得痒梭梭的,假如这低矮的棚屋里,一旦多了个白脸圆臀的女人

一想到这儿,小癞痢就有些心慌了。

在小癞痢的想像里,女人是一种极珍贵,极娇弱,又极奇妙的东西,初初想着她们,心里会有一股暖洋洋的喜悦,飞速的流布全身;他从出生起,多年来只接触过一个女人,那就是他已经病殁的老娘,记忆里的老娘是一棵多荫的树,又仿佛是一盆炽热的炭火,夏季替他遮挡烈日,寒冬为他暖屋温身;那之后,他就被人遗弃在荒寒苦寂当中,没有再接近过任何女人了。

当然,不管前后甘家村,或是甘家河上,小癞痢也常常看见许多年轻的姑娘,打扮得花红柳绿的,点缀着春间夏日的原野,她们在河岸浣衣,把她们鲜艳的衣衫和挂笑的白脸倒映在河面的波涛上,即使在远处,也听得着她们欢愉的笑语和清脆的捣衣声;农忙时节,更常有担馌的姑娘们经过他河岸边的矮屋,或是扎着青大布的头巾,高高坐在满垒麦草的牛车上回村去,黄昏的霞光使她们原已晕红的两颊显得更为娇艳;他担水去村子里,总会见着她们,襟上别着带彩线的花针,三三两两的团坐在火盆边,做枕花,剪鞋花,或是绣荷包,纳袜底什么的,她们的手指,是那样的纤长,细、白而小巧,仿佛是一段葱根,一截嫩藕,她们捏着花针的手势又灵巧又熟练,美得难以描摹。但他总没过份仔细的瞧看过她们,更没跟她们交换过一言半语,他常把那些年轻的姑娘们看成薄薄的琉璃瓶子,只能想一想,看一看,却不敢伸手去摸触它们,怕自己这一头癞痢和粗大蠢笨的手脚,会把它们给砸烂了。

这就是他心慌的缘故,想得深了,正像已把那薄薄的琉璃瓶子捧在自己的手掌上一样,急切中没有安置的地方。

无论如何,把那种样白脸圆臀的女人放在这间低檐矮屋里,让她困在狗腥味很浓的麦草上,想来都觉是一种使人脸红的罪过。

即算真的是一种罪过呢,小癞痢也挡不住让自己不想;假如强制着自己不去想女人的话,夜就显得更冷,更黑,更长,心里就会空的慌,潮的慌。是猫是狗还有得配的呢,何况我小癞痢只是穷苦些,顶上缺少几根毛?老婆没娶得着,搂着狗做做梦,也不能算是不正经罢?

正因为把娘叮嘱过的事情看得太正经,才不能不认真去想的,越是正正经经的想着这宗事,越觉得它有点儿像抬头看星星一样,瞧着摘不着。

矮屋里多了个老婆会怎样?他得去林里捡枯枝,扫落叶,去冰窟窿里摸鱼,让她烧火去煮,红红的灶火在她额上闪跳着,一忽儿暗,一忽儿亮,一忽儿红,一忽儿黄,使她额前的一绺散发,丝丝都裹着银光;她丰润的两颊染着灶火亮,不知该红成什么样?像柿子?还是像红果?他得更加辛苦的担水,或是做些短工杂活,积赚得更多的钱来,铺张像样儿的床,哪怕是用高粱杆叠成的也好,总得有床被子,有对枕头,深蓝大布印着白色竹叶花的棉被,盖起来一定又轻又软,浑身像裹着一团云。枕头买白布就好,让她也用白白嫩嫩的巧手,绣些五颜六色的花朵,枕着它过夜晚,这矮茅屋该不会再是深深黑黑的地穴,他枕着的该不是花朵,而是一场五颜六色的梦那时刻,小秃子和郭丁香的传说,可不又在甘家河的矮茅屋里重写了么?

可惜总在这种节骨眼儿上,好梦就断了。水泼在冰面上,立时结成了冰;或是把敲梆子的梆锤丢落到脚下去,伸手去捡拾,一抓一把雪渣儿;再不然,胸口毛茸茸的像受了魇,一摸,原来是搂着的老狗睡得沉鼾了,只管把它怕冻的鼻尖朝人怀里插。

嗨!雪大北风尖,光棍怕寒天,一点儿也不假。

小癞痢怕的不是身上的寒冷,而是大风讯时的那份寂寥,仿佛流不尽的漫漫长夜,以及常常惊断人美梦的、三番五次的鸡啼。

逗上落雪天,白天和黑夜弄混沌了,一体幽幽的银白色,在低低的彤云下面展布着,朝远去,云和雪混融在一起,仿佛没有边际。雪花落落停停的不开天,凝结的雪花抱住了棵棵弯曲的树木,千万条精白光秃的枝桠上,挂着嘘溜溜的风哨子,那声音又寂寞,又凄惨。

白天也很少见着人的影子,莫说敲梆子巡更的夜晚了。旷野是那样的荒凉神秘,笃、笃的梆子声刚一敲迸出来,立即就被尖着嘴的风给吹走了,不知会在什么地方,撞回来一些空幻的回音。

那似乎是一种人生渺茫命运的暗示,也很神秘,很难懂得。小癞痢从没想过这样遥远,即使是步步泥泞呢,他也像一头壮实的耕牛一样,把寂寞苦寒的轭架套在颈子上,固执的朝前跋涉过去。

有个巡更的叫做吴二鬼,心灵嘴巧,常爱施促狭,讲些嘻嘻哈哈的笑话,他问小癞痢说:

嗳,我说癞痢,你成天闷声不响的,更房也不坐,钱也不赌,你那心眼儿里全都想些啥呀?

没没啥,二哥。小癞痢是扯不惯谎的人,谁一逼他扯谎,他的脸就红了。

其实,你就是不讲,我也明白。二鬼说:人都叫你小癞痢,你实在并不小啦,成天哼哈的担水,想积钱娶个洗衣烧饭的小娘们儿,可不是?

你怎会晓得?

嘿嘿,二鬼笑着说:我会算命!

吴二鬼只是这么开开玩笑,憨直的癞痢竟把它当成真的,摇着二鬼的膀子,追问说:我怎么不知道你会算命?你是什么时刻学会算命来的? !

你相信吗?二鬼说:人的婚姻是命中注定了的,据说三生石上,早就刻定了名字,假如你命里该有个老婆,那你就不必苦苦的想她,求她,到时候,她自会投怀送抱上你的门,要是不该有老婆,你就是苦想苦求也没有用,到头来,还是一条老光棍,跟我一样。

我不相信。癞痢摇着头说。

你不信,信的人可多著咧!二鬼说:我说,癞痢,我劝你趁早甭再想糊涂心事了你天生是做和尚的命,换上和尚衣,省去剃头钱。

癞痢要想讨老婆,我可以教你一个法子!另一个巡更的徐小锁儿说:你可以在半夜三更,凿冰窟窿的时候,跳进去捞!

一伙更夫们听了,都吱着大牙哄笑起来。

过后他们没忘记这回事,每碰着小癞痢,就会扯着他追问,问他跳进冰窟窿里去捞过没有?为了这种嘲弄,小癞痢深深的苦恼着,连着好几天,担水巡更都很难打得起精神。

其实,冰窟窿里捞人,在甘家河上却是司空见惯的事情,并非全出于那伙更夫们的空想;被厚厚冰壳封实了的甘家河河面,又宽阔又平坦,人走在上面,要比走在土路上方便,所以,南来北往的过路人,无论是推车的,挑担的,骑牲口或是撑着冰橇的,都愿走河面的冰壳上过;逗上大风雪的天,雪花迷人两眼,常有人不小心掉进那些冰窟窿里去,呼喊着求救。

旁人拿这事来嘲弄小癞痢,他心里却有些不是滋味;从冰窟窿里捞个老婆上来?只有徐小锁儿那种渎心鬼才能想得出来!也不想想那些失足掉进冰窟窿里的人,掉下去是怎样的滋味,捞上来又是什么个样儿?自己一想着那种情形就浑身发软了,哪还有心肠做那美梦?

若叫河面上不开凿冰窟窿,那可是不成的,非但担水、用水不方便,连滨河一带捕鱼人的生活都没法子解决了。旁人开凿冰窟窿害了人还罢,假如我小癞痢开凿的冰窟窿掉下人去,那可是一辈子不能安心的罪过!大凡从冰窟窿里打捞起来的人,救护不得法的话,十有八九都很难活得转来的。

我是上了徐小锁儿的当了!小癞痢下了更,独自躺在他的矮茅屋里想道:今晚上真有些邪气,为什么旁的事情不想,单单苦想着冰窟窿呢?人,不怕身上寒,单怕心里冷,一想到冰窟窿,人也就像一头栽进冰窟窿里去一样,在无边无际的冷和黑里泅泳。

他亟力的推开有关冰窟窿的种种思绪,把自己推到原先的云上梦上,开河之后,河岸边茁起一片初初萌芽的嫩草,姑娘们换上了春天的衫褂,正像是一些刚从蛹壳里飞出来的蝴蝶

忘记是几年前了?石榴花盛开着,担水走到后甘家村的村头上,遇上个背着花布包袱的过路的姑娘,坐在麦场一角的石榴树下歇脚;花枝斜横过她的头顶,几朵艳艳的榴花的小火烧在她的鬓发上,她白里透红的两颊,涂染着一份欲流欲滴的明霞,那一幅活动的画图,老是粘在人的心上,不知多少回,从黑夜里像幻花似的展放出来,总是那样鲜明,那样多采,仿佛是一张新贴在墙壁上的年画,有着令人不敢逼视的光熠。

请问你,小哥,葛家老庄离脚下还有多远?

廿五里。自己当时有些飘飘的,竟不知肩膀上还压着一根扁担,扁担两头还系着两只水桶了,小哥,小哥,好脆霍的嗓子,好甜蜜的称呼!一声叫唤得人浑身酥麻,头皮发痒,好像若不多指点她几句话,这一辈子都要负疚似的:妳是说河东弯儿上的葛家老庄?怎会走到这儿来?妳走岔啦!妳得顺着柳树行子朝北走,打三里渡那儿搭渡船过河,过了河,朝左弯,遇上破瓦缸做的土地庙,再朝右弯,翻过一道冈陵,就望得见葛家瓦房高屋基上的那棵白果树了!

事后自己也觉得这样指路太噜苏,当时却一点没觉着,只觉得她漾着微笑的黑眼像两块黑磁石,把人吸着,吊着,身不由主的跟着她打转,甚至于,沉重的扁担嵌进肩肉里也不觉得疼。

好艳的石榴花!她拎着小包袱站起身,走过那排石榴树的树行子,她流动的黑眼瞳被千点万点的小红火烧得亮亮晶晶的。

带几枝回去插罢。

话是自己说的话,声音却不像是自己的声音了。没等着她表示什么,就伸出手去,拣那低矮的斜枝,榴花开得又多又艳的,胡乱折了几枝,朝她手上塞。还有些乱乱的言语郁在心底下,没好说出来,总觉得这几枝榴花若是单插在瓶里,还够称得上明艳,若是插在她的鬓发上,跟她的白脸比映起来,人艳就压倒了花娇啦!该说是:好艳的人,点亮了这一排石榴花!

多谢你呐,小哥!她说着话,便抱着那几枝石榴花,款款的去远了;自己呆呆的担着水桶,转脸目送着她的背影被遮进河岸边的行柳,一阵风来,千万绿色的长条牵牵结结的,撩起一片烟愁。

云来了,梦来了,但小癞痢仍然醒着,并没有踏上那片云,拥住那场梦,这里是甘家河岸的草棚,如今是最最酷寒的夜晚,尽管尖寒的夜风在矮檐间重复的叙述着那个邈远的故事,小癞痢却明白,自己不是具有艳福的张小秃儿,那过路的姑娘更不是郭丁香。那种天上云上的故事,是不会在这片苦寒的地上重演的。他不知道那过路的姑娘姓什么?叫什么?是葛家老庄的什么人?或是跟葛家沾些什么亲?她为他留下的,只是那样一幅多彩的、活动的图画,并容他在那幅画里活过那么一刹。

柴门外边,又响起了窸窣的微音,约摸是在落雪了,自己怀里搂着的老狗,正睡得沉鼾,鼻孔里喷出的热气,把人胸脯弄得温温湿湿的,人跟狗搂着,在草窝里取暖过夜,这才是真实的,云太高,梦太远,贪那一刹云里梦里的欢快,醒来后,更觉得黑夜漫长了。

不对呀!癞痢,冰窟窿上面,又已结上了一层薄薄的冰渣儿啦,雪花积在薄冰上,粗看一片白,要是不做点儿标记在上面,那不成了坑害行人的陷阱了吗?

电光石火似的想法,突然在癞痢的脑子里旋转起来,使他不能安心。

这时候,那条老狗仿佛听到了什么动静,抬头吠叫起来。老狗虽老,耳目仍很灵敏,它一向很少空吠,在这夜深时分吠叫,想必有夜行的人经过河面了。

小癞痢抚摸黄老狗的后颈,使它安静下来,他侧着耳朵仔细谛听,隔了一会儿,突然听见清脆的冰橇滑动声,打远远的地方一路响了过来。

吉碌,吉碌吉碌碌碌

吉碌,吉碌吉碌碌碌

凭着他的经验,他很快的判定打甘家河上游滑过来的,是一只能载得下五六个人的大型冰橇,有好几支粗重的木杆撑着,在极快的滑行中,不时听得见木杆捣触冰面的笃笃声。

天哟,单望他们不要掉进我那冰窟窿里去就好了!

吉碌吉碌的声音一路锐响过来,小癞痢的那颗心,悬悬的猛跳着,他推开老狗,在黑暗里胡乱的摸索着他的窝鞋。大冷的落雪天,三更半夜的驾着冰橇赶夜路,十有八九是遇上了火急的事情了,万一掉进冰窟窿里去,那才叫坑人坑到底呢!他得夺门奔出去,喊叫着告诉他们,要留神避过这段河面上开凿的那个冰窟窿。

谁知冰橇滑行得比他摸黑的动作更快,他刚刚蹬上第一只窝鞋,另一只刚摸在手上,那冰橇业已吉碌吉碌的从这段河面上平安的滑过去了。他这才发现,冰橇的头上插着两支红红的火把,火把的光亮透过矮屋的柴笆门的缝隙,变成千百道耀眼的红丝,摇摇曳曳的转暗下去。

看,这一路的雪上,都印着她的脚印儿!她逃不了的!他听见冰橇上有一个人大声的说。

另一个人的声音在冰橇的滑动中就显得飘远了一些,他带着些不屑的意味说:

哼!这个臭丫头片子,枉费了一番心机了!她要逃,也不该拣得个落雪天? !咱们顺着她的脚印儿找,她就是逃到天边,也找得到她的底下他还在咒骂些什么,就听不清楚了。

原来是哪个村子上追捕卷逃的女人的,怨不得把冰橇撑得这样急? !小癞痢这才缓缓的吁出一口气,把另一只窝鞋套上。

我还是在冰窟窿上做上个记号罢,他想:落雪的夜晚,河上还有冰橇来往,有了记号在,他们自会避过,要不然,我也悬着心,睡不实落。

心里这么一转念头,小癞痢顺手在柴笆门背后,拎了凿冰用的长柄斧头,拉门出去,奔至一棵光秃的柳树边,抡斧劈下一条桠叉,又拖着那桠叉到河面上去,拨开冰雪,把那桠叉竖立在那个冰窟窿旁边。

风很尖,大片的雪花落得很猛,远处裹在一片混沌里,连更房那边的灯火亮也看不到,但近处有雪光照着,依稀看得见雪地上零落的鞋印子,以及冰橇滑过去的痕迹,冰橇上的人说得不错,那黑黑的鞋印子很纤巧,一望而知是女鞋踏过时留下的。小癞痢没有心思去探究这些,外面是这么冷,仿佛天上和地下都冻在一起了,他只是觉得逃的女人和追捕的人都好险好险,鞋印儿和冰橇的黑痕,都紧挨着那个七八尺方圆,被一层薄薄雪花遮盖住的冰窟窿,这甭说是在夜晚,就算在白天,不是这一带的人过路,一时也不易发觉它。

自己这个记号,可算做对了!

他用斧面劈些碎冰,推积在那支竖立着的桠叉下面,让它冻住,呵了呵手,捡起斧头朝回走。忽然他听见巡更的梆子声敲打过来,有人扯着嗓门儿问:

河面上谁在那儿走动?半夜三更的,想钻进冰窟窿去洗澡怎么的?

是我。小癞痢一听那声音,就知是徐小锁儿。

嘿,是癞痢!小锁儿吃吃的笑着说:你真想打冰窟窿里捞个女人上来?可惜你的命不好,葛家老庄有个童养媳逃掉了,正打这儿过,但却没掉进你开凿的那个打水的窟窿。要不然,叫你捞上来,真是个好模好样的媳妇呢!

人啦,口舌上要积点儿德,小锁儿!小癞痢说:我就是听着冰橇儿响,怕有人不小心滑落到冰窟窿里去,才爬起来砍根桠叉,竖个记号的,你没想想,这种寒的天气,人滑进冰窟窿还会有命吗?

徐小锁儿笑得呛了风,咳了一阵儿才说:

原来你是这等的好心肠,那更该得个媳妇了!也许会有人冲着记号朝下掉的,你等着罢。横直你是出名的不怕冷,下冰窟窿捞人,全是你的差使,没人会抢掉你的媳妇儿就是了。

少说邪皮话罢。小癞痢一面朝回走,问那个说:讲正经的,小锁儿,你怎会知道是葛家老庄的童养媳妇逃掉了的?

我刚打南边走过来,听冰橇上的一个庄汉说的。小锁儿缩着脖颈说:那庄汉是葛家瓦房的长工。奇怪,你没听二鬼讲过葛家瓦房的事情?说起来,源源本本的,话可长着咧。

小癞痢摇摇头,他从没听过一伙人在更房里聊聒过的事情,他也从来不想听那些琐琐碎碎的事情,但今夜,葛家老庄这四个字,引起他的兴致来,几年之前,石榴花开的季节里,坐在后甘家村村头石碾上歇脚的姑娘,可不就是问路去葛家老庄的么?他刚刚躺在黑屋的草窝里,还回想起那幅明艳的彩画,那姑娘的白脸,弯弯的额发,那些朵朵小红火似的石榴花这逃走的童养媳,难道会是自己曾经见过的那位姑娘? !

到我矮屋去坐坐怎样?癞痢说。

算啦,我怕闻那股狗臊味。小锁儿说:要嘛,就到那边的更房去,火炉上添几块柴火,等我把这事讲给你听。二鬼他们那伙人,全到后甘家村赌钱去了,更房里冷清清的,正好守着火聊天。

好罢。癞痢说。

两人转到更房去,徐小锁儿抱了捆湿柴来,把火给升旺,小癞痢只是呆呆的在一边坐着,眼望着跳动的红火,满心都是痴迷。不会的,这夤夜私逃的童养媳,决不会是抱着石榴花远去的那位姑娘空想这些做什么呢?张逃也罢,李逃也罢,全是与己无干,刚刚那点儿探究的兴致,一转念间,便散得无踪无影了。

但徐小锁儿却一心的感慨,不管小癞痢愿听不愿听,粗声的发怨说:

葛家瓦房这回逃了媳妇,说来也是自讨的,二鬼听人说:瓦房老当家的只生这么个独种儿子,一出娘胎就生病,多年没离过床。这个小媳妇家住酸枣林,她父母贪着葛家的厚礼,便把女儿送给葛家做养媳。你想想,癞痢,这可不是认着石头栽花?

小癞痢用火筷儿戳着旺燃的柴火,一串火星儿鲁鲁的摇漾着朝上升,他的嘴舌比心更拙,一时想不到该说些什么。

咱们力壮筋强的,娶不着老婆。徐小锁儿又说:葛家那个皮包骨头的病小子,明白的不中用,偏要娶个童养媳回家,不拉屎,硬占着茅坑!

嘿,你的气性倒大得很!小癞痢迸出几句话来:人家娶童养媳,莫说娶一个,就是娶十个八个,又关咱们屁事,用得着去吃那个飞醋? !

谁吃醋来着? !徐小锁儿指天划地的:俗说:路不平,旁人踩,我只是在说几句公道话罢了!听说这一回,葛家那个宝贝儿子快咽气了,逼着那童养媳圆房冲喜,小媳妇是个活生生的女人,除非她真愿大睁两眼跳火坑,要不然,还有不跑的嚒?

她跑不掉的。小癞痢有些忧郁的打了个呵欠:雪地上留着她的脚印子,撑冰橇的人看得清清楚楚,顺着脚印追下去,还有追不着的?

嗨,徐小锁儿嗨叹一声说:她要是叫追回去做一辈子寡妇,还不如掉进冰窟窿里死掉的好。死了死了,一死百了,再怎样也比两眼漆黑的挨日子痛快些。

小癞痢没再答腔,空气自然的沉寂下来,徐小锁儿忽然抬起头,跟小癞痢说:听见没有?那只冰橇又撑回来了!

不错。小癞痢说。

一种传自冰面上的音响,清脆而锐厉,吉碌吉碌的由远而近,向这边直逼过来。小癞痢正想告诉小锁儿,幸亏他想到冰窟窿危险,半夜起来做了记号,要不然,真担心过路的冰橇会出事情

还没容他开口,吉碌吉碌的声音停了,跟着是一阵木柴断折的响声和几声惊惶的锐叫,紧接着,老狗在河岸边呜呜的狂吠起来。

出了事情了!徐小锁儿白着脸说:也许是冰橇撞上你刚竖起的桠叉,翻掉了!

掌起灯笼看看瞧!小癞痢说:救人要紧。

尽管风雪迷人两眼,两个人仍然拎着灯笼,奔到河而的冰壳上去;冰橇并没有翻,只是一头陷进冰窟窿里,尾部朝天高翘着这比在冰壳上翻了还要严着得多,因为冰橇上的人,一个个全像滚豆似的落进冰窟窿里去了。

这些撑冰橇的,也真没眼!小癞痢怨说:我明明竖了记号的。

他们撑得太急了,一时控不住。小锁儿说:再说,桠叉上盖了一层雪粉,白糊糊的,不到切近也看不清楚,如今该怎么办?

这么着,小癞痢一面豁着衣裳说:你回更房,拎着壶帮我打壶酒来,顺便吆喝些人来帮忙,我这就下去捞人,捞着一个算一个,好歹看他们的造化了!

你当真舍命的下水去?冰寒砭骨的,人一下去就会给冻晕,徐小锁儿说:不要等我回来时,连你也冻倒在里边,那可就更糟啦。

你甭管。小癞痢已经脱了窝鞋,扑通跳下水去,冒出头来说:我还不至于那么脓包!你快去快回,落水的人一出水,就得抬走,要不,一会儿就硬了!

徐小锁儿拎着灯笼,一路飞奔去办事,一扑进村子,便惊天动地的喊叫起来:河面上,葛家老庄的冰橇出了事啦!人全翻落到冰窟窿里去啦!快去帮忙救人呐!

人命关天的大事,片刻间惊骇了前后甘家村;早年里,虽也有人落进冰窟窿,可从没像这一回,五六个人一起滚落进冰窟窿,转眼功夫,村上的一群人,拎着灯笼的,背着长竿长索的,打着火把,抱着被盖的,齐齐的奔向河岸边来了。

那儿可不是小癞痢吗?浑身冻成酱紫色,双臂抱着胸脯,赤着两脚,在冰壳上疯狂的蹦跳,嘴里发出嘶呵的怪声;徐小锁儿急忙递过酒壶去,他像牛饮水般的喝了半壶,又把剩下的倾泼在身上,猛力揉擦一阵。

有人移转过灯笼,发现那边的冰雪上,躺了三个直腿直脚的人,活像长条冰冻的青鱼,浑身上下,还粘着冰渣儿和雪粉。

老天!真亏得小癞痢,换旁人,谁也没这个能耐,跳进冰窟窿去捞人。前甘家村拖一把白胡子的甘老爹说:你再不穿衣裳,要冻坏了!

不。小癞痢说:这三个,烦老爹央人先抬到更房去,压出他们肚里的积水,试着救一救。冰壳下面还有人,我再下去捞。

小癞痢一共从那个冰窟窿里捞上五个人来,其中四个男人,一个年轻轻的姑娘。人们把这五个人扛到更房里去,手足无措的忙乱着,有些主张用冻僵的方法救他们,有些人却主张先救溺,甘老爹说:

癞痢早先在冰窟窿里救过人的,得找他拿办法。

先把他们头朝下,脚朝上,压出肚里的水。小癞痢赶过来说:再撬开他们的牙关,灌进姜汤去,然后,得剥光他们里外的衣裳,使毛巾拭干身子,用酒搓擦一遍,把他们包裹在棉被里,让他们自己醒。

一伙人忙了半个更次,遇上了一个难题落水的那几个男子汉好办,唯独对这个姑娘没办法。葛家瓦房是北边的大户人家,这姑娘是他们家的养媳,如果按照小癞痢所说的那种办法,当着人把她里外衣裳剥得精光再施救的话,那,剥的不再是衣裳,而是葛家的脸面,除非葛家的人亲自到场,谁也没有胆量动手剥她!

该你想办法了,癞痢!徐小锁儿说:救人的主意是你出的,动手也该你动手。

我看,甭脱她的湿衣了!甘老爹说:就这么替她多裹上一床棉被,也许能救得活的。救人固然要紧,葛家可丢不起这个脸面呀!

这不成!老爹。这回,小癞痢迸起来说了:救治受冻的人,非得先脱光衣裳不可,要是把湿衣钉在身上,那她决计是活不转来的。大伙不愿脱,我来替她脱,养媳也是一个人,也算一条命,救她的命重过顾全葛家的脸面,可不是? !

她的性命,算是小癞痢跳进冰窟窿救出来的,如今,小癞痢坚持着救人救到底,大伙儿虽觉按照传统风俗,有好些地方不妥当,但总觉得放着人不救,理不正,气不足,只好移过灯笼,放小癞痢过来了。

灯笼光细碎斑斓,旋映在那姑娘的脸上,跨进人丛的小癞痢仔细朝她望一眼,就不由自主的发起楞来。天下竟会有这种巧事儿?这逃亡的葛家养媳,正是几年前在后甘家庄碾盘上歇脚,向他问路的那位姑娘。人说:被冻晕了的人最好看,这是一点儿也不错的。这姑娘紧闭着两眼,弯弯长长的浏海贴在额头上,睫毛上粘着的碎冰渣儿已化成水粒,仿佛是哭泣时涌出的珠泪,她的脸泛出青白颜色,两颊间还漾出一缕笑容。

那仿佛是她接了他撷给她石榴花时,她脸上漾出的笑容一样。

但他没有心思再回想那些了。他动手解开她棉衣的钮子。多少年来,他没有接触女人,尤其是这么一个常留在他梦里的年轻的姑娘,他的手有些颤索,指尖也有些控不住的痉挛。姑娘身上的湿衣湿裤,被他一层层的剥脱下来,到了还剩一只红绫兜肚儿和一条短短的小衣时,甘老爹用吩咐的口吻说:

好了,癞痢,这已经够了,千万不能再脱了!你替她抹干身子,使酒搓擦了,赶紧把她用棉被包裹起来罢!我业已着人骑牲口,赶夜去通报葛家了,你在这宗事上,总算尽了力。

我说不成呀,老爹。小癞痢还在固执着:有一丝湿布纱挂在她身上,她也活不转来的。

那只好听天由命。甘老爹冷峻的说:老古人立的规矩不能坏!若不是为救她的命,把她脱成这样,业已太过份了呢!

莫说是担水巡更的穷小子小癞痢,在前后甘家村里,甘老爹说的话,任谁也不敢违拗的;小癞痢没办法,只好把那只兜肚儿和那条小衣留在那姑娘的身上,使毛巾替她的身体抹干了,喷酒搓擦一番,再取棉被把她包裹起来,跟另外四个人,排放在干草上面。

大伙儿没事,如今都可以回村去了!甘老爹又招唤说:癞痢,你今晚上越发辛苦到底,单独留在这儿招呼着,也许待会儿有人醒过来,总得有人送汤送水什么的,明早上葛家老庄来人,是死,是活,咱们如数交给他们,那就没事了。

人像潮水,说来就来,说去就去了,连巡更的徐小锁儿也没留下,偌大的更房里,只有自己一个人,守着一盏燃在壁洞里的,昏昏暗暗的小油灯。

小癞痢双手抱住头,独坐在较远的火盆边,凝神默想着,愈想愈觉得今夜有些颠颠倒倒的,像是一场纠结不清的乱梦。事实上,这又不是梦,五个裹在棉被里的人,全是自己打冰窟窿里拖上来捞上来的,可是做梦也没料到,其中一个正是自己朝思暮想的姑娘,这姑娘偏偏又是葛家瓦房那个濒死的小主人的养媳。

他不能不为这事苦恼着,心里留下的图景仍是那样的鲜明,朵朵活火似的石榴花,正比映出她年轻盛放的春华,她应该那样笑着,在温风和艳阳下活着,而她只是一个将死的病人的养媳;他能朦胧的想得出一个做养媳的生活,挨骂受气,端汤送药,也许还不及一个媪婢,要不然,她决不会冒着寒风大雪,在黑夜里逃离那个地方!自己这算是救了她呢?还算是害了她呢?

也许只有她才能说得出来了。

雪花还在更房外面旋舞,夜,一更比一更深沉。

他实在怕想到明天,明天,这四个汉子会醒转来,葛家瓦房也会来人,他们会把这姑娘像罪犯似的押解回去,那时刻,她也许会泣怨着:为什么不让我死? !想到她潮湿的,哀怨的泪眼,想到她阴云般的绝望的神色,小癞痢的心就有些粘糊糊的,软得几乎撑持不住自己沉重的脑袋,这种感觉,是一向没曾有过的。

忽而他想起这只是今夜,他是在看护着五个溺水受冻的人,他费尽力气,打冰窟窿里捞救他们上来,当然巴望他们都能活转过来。

他抬头望望那五个裹在棉被里的人,他们僵直的挺卧在五条长长的被筒子里面,像是五捆高粱杆子,昏昏暗暗的灯火,描出他们青白的脸额来。

鸡在远远的地方啼唱着。

他有些焦急,但他还得耐心的等待着,依照古老的说法,掺和了他自己的经验,但凡是受冻受溺的人,经过这样救治之后,两个时辰之内,他们的脸色要是转得红润,有了血色,那么他们就有救了,假如脸色不转变,还是这么青白冷硬的话,那就是凶多吉少

他把壁洞里的油灯剔亮些,掌着灯移近那些人脸,一个个仔细的察看着。最边上,一个留山羊胡子的小老头儿嘴在动,另一个黑脸汉子的脸色正在逐渐的转红,另外两个变化得略慢一些,只有那个姑娘的脸,仍然苍白苍白的,不见一丝半点的晕红。

明知即使救活她,也是让她回到葛家瓦房去受苦,此时此刻,眼见她就要这样的死去,小癞痢说什么也于心不忍。

是了!他自己心里嘀咕着:全是那只湿兜肚儿和小衣没脱掉的关系,若不把它们剥脱掉,她这条命是没法子救得了的。

想虽这样想着,人却呆呆的没动弹,他立刻又想起白胡子甘老爹吩咐他的话来:老古人立的规矩不能坏!若不是为救她的命,把她脱成这样,业已太过份了呢!他完全弄不清,有什么样的老古人立了这种规矩,把一个明明能救活的人放在这儿耽误着,而那看不见的老古人,看不见的规矩,经由拖白胡子的嘴里吐出来,竟会像千百道麻索似的,把人的手脚紧紧的捆束着。

小癞痢这样呆了一忽儿,突然又想道:如今正是夜晚,外头飞着大雪,一时决不会有人来了,要不趁这个机会动手救她,等到天亮,她在变成一其僵冷的尸首,永远活不转来了!

他打了一个沉沉的呵欠,觉得眼皮很涩重,须得费力才抬得起来。虽说很疲倦了,脑子里的游离的念头,却仍像风里张挂着的断网上的游丝,飘来荡去的,在这宗事上缠绕着。

终于,他朴拙的脑子里,也想起两句老古人说的话来,记得那是娘生前爱说的:为人只要存心正,半夜敲门不吃惊。我小癞痢怎能眼睁睁的看着这姑娘就这么变僵变冷呢?真是的,只要我不想胡涂心事,凡事为救人着想,什么事做不得? !

天灵灵,地灵灵,举头三尺有神灵!小癞痢啪的一声跪下来,诚心朝空里祷告说:我小癞痢困困盹盹的,一心想救这位姑娘,神灵做个见证罢!

他伸手去掀被角时,就把两眼紧闭着,完全做到了老古人说的那种非礼勿视,他的手指触着了那姑娘的身髅,光滑、冷硬,显然没有收效;他一时摸不清怎样解开那幅兜肚儿,情急中,使用力扯断了兜肚儿的带了,把兜肚儿取出来,扔到一边的麦草上,然后

那姑娘的身体,如今算是上下精赤着了!小癞痢又想起来:受冻僵冷的人,耽误时辰过久,得要用生人的热气焐着,焐够一个时辰,才有复苏的机会。好在自己心无二念,举头三尺,那些神灵都在见证着呢,湿衣既能脱得,莫若自己也把破袄豁掉,钻进被筒去焐她一焐,算是救人救到底罢!

云来了,梦来了,小癞痢只是紧紧的闭着两眼,觉得他抱着的不是精赤着的女人,而是甘家河上的一块冰冻,他就那样迷迷糊糊的睡着了。

好哇癞痢!你救人是这样救的? !

随着巨雷似的吼声而来的,是猛力的一脚,正蹬蹴在小癞痢的腰杆上。他睁眼一瞧,天,不知在什么时刻已经亮了,白胡子的甘老爹,领着一大群围在他躺着的草铺四周,每个人的眼光里都露出轻蔑、讶异,骇怪和愤怒的神情,甘老爹蜡黄着脸,手捏着的烟杆抖抖的,花白胡梢儿也抖抖的。

我真没想到你会这样甘老爹气得几乎说不出话来,骂了一句:你!你的畜牲!

吴二鬼不知在哪儿赌了一夜,眼圈发黑,眼泡浮肿,但眼睛却够尖的,挤过来,捏起那幅兜肚儿和那件小衣说:连裤子也脱了,敢情早砸了锅啦!我早知道秃子的淫心大,平常故意装老实罢了!

小癞痢的眼光移到那边,昨夜落水的那四个男人全醒过来了,自己怀里的这位姑娘仍在睡着,她的身子变得温暖柔滑,一缕红潮正从她两颊间缓缓的上升,扩散,他临着这样的处境,心里慌慌乱乱的,也说不出是恐惧,还是安慰。

当着这许多人,你还有脸死赖在热被窝里?甘老爹用烟杆指着他的鼻子骂:想想你做出的好事罢!葛家老爹来了,这这怎么交待法儿?快滚出来说话呀!你!

您叫他怎么出得来?二鬼一脚挑起小癞痢穿的破袄和那条打补钉的裤子,嘲笑说:他也是一丝不挂,光着屁股呢!

天知地知!小癞痢一急,放声叫说:我的心是平摆在正当中的!我若不这么焐着她,只怕她早已死掉了!你们瞧,她不是活转了吗?

这时候,葛家瓦房来的那个老头儿开口了,他扯着甘老爹问说:您说这五个人,全是这癞痢跳进冰窟窿救出来的?可不是?

不错。甘老爹说:可是这畜牲

您甭再说了。葛老头儿叹了一口气说:事情弄成这样,谁也料不到的? !不论这癞痢心正也好,心邪也好,他能救活五条命,也算功过两抵了!只是我这个童养媳,光着身子跟他在一个被筒里过了一夜,怎样也洗刷不清,癞痢他没老婆,这丫头也不愿待在我家,人,我是不愿再要了,我这就退婚,让她跟癞痢过日子算了!

甭说旁人想不到,连癞痢自己也没想到,那姑娘醒来后,竟然点头肯跟小癞痢过日子。后来,她跟甘家村的姑娘们说,表白癞痢是个真君子。但没人敢相信她说的话,尤其是甘老爹,一见着癞痢就翘胡子。

他坚持说癞痢和那养媳同盖过的棉被是肮脏的,这使得癞痢白捡得一床被子,他就在那床被子里跟她成婚,二年生出一个胖儿子。

很多年后,甘家河一带地方,盛传着这个真实的故事,人们说:神仙的故事,人一样写得出来,单看如今世上的人,有没有像小癞痢那样的心?有一支谣歌,这样的唱着:

世上事,真真巧,

癞痢娶了癞痢嫂,

几枝榴花先下聘,

冰窟窿,当月老!

我想,这怕已是绝响了。

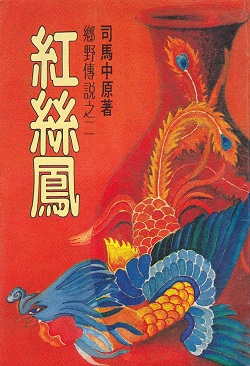

红丝凤

司馬中原

小说园地

类别- 2023-02-05发表

-

189283

已完结

© www.iabbook.com

按 “键盘左键←” 返回上一章 按 “键盘右键→” 进入下一章 按 “空格键” 向下滚动