月桂和九斤儿

一

穆家酒铺座落在野集梢,过路人翻过灵溪上的木桥,便见到酒帘儿迎风飘刮。铺子沿着灵溪岸,檐口搭着凉棚,没遮没挡的三面来风;逗上大伏天,火辣的日头能晒化了路上行人,凉棚里照旧是一片荫凉;垂柳光闪着透明的绿,像酒瓮中陈年竹叶青那么澄碧。

穆老爹坐在铺门口,垂柳光染绿了他的脸。手里托着长烟袋,并不去吸;眯着眼,想起什么事;任凭烟雾打眼缝里朝上飘。

今儿个初几了?月桂。

月桂姐隔着柜台笑起来:爹,您连日子全过忘啦!今儿初七。

可不是糊涂住了!穆老爹喀呛一阵,噏动嘴唇数算:初七,初八六月十九那天,后镇泰山宫泰山娘娘生日,赛会单子该送下来了;我说月桂,明儿把铺子歇了。爹去集齐野集上的会班子,该练会了。

月桂姐幽幽地吐出一口气,嘟弄着嘴:我说爹,您真是不歇心,年年总记罣着庙上的赛会。妈在世也不知劝过您多少,一把鼻涕一把泪的,您全当是春风过耳。这如今,您也领过野集的会班子卅多年了,年年争面子,会会夺花红,到头又落下什么来? !

穆老爹闷声不响的吸着烟,烟管里的烟油吱吱响;隔着烟雾,那边是闺女白净温存的脸,很像死去的她妈。可惜月桂不是男娃儿,不能懂得男人家的郁闷:酒铺里的日子像流水,流不尽一年四季的寂寞消闲;除了庙上赛会,再没可做的事了。女娃儿家心眼儿窄,终生怕这会那会闹出是非。

月桂姐眨着眼,见爹不回话,便掀起柜台板,出来扶着爹的椅把子,凑上脸,柔声地:允了月桂罢,爹。您老了,再打不得群架了!别再领着会班子,跟别人去争强斗胜的了。今年把会班子交给柱儿去领罢。

穆老爹深深的吸着烟,有宗事情本想瞒过闺女,眼看瞒不住了,便摇着头说:不是爹不允妳,月桂。妳晓得,去年会魁的花红,被后镇上宋三领的那班会夺了。为夺那一会,宋三特意雇船到南边去,买了全套的彩衣锣鼓,练了一丈四尺的高蹻

爹没道理气这个呀!月桂姐安慰着说:四乡八镇十四个会班子,本就是赛着的,谁练的精,谁就夺会魁。

穆老爹打断闺女的话:痴丫头,爹绝不是气这个。月前爹到后镇,宋三托了媒婆张大脚,到酒楼来见我。说宋三元配过世了,有意說妳做填房。张大脚说了宋三千般好,压尾一句话却气炸了人心。

她说了什么了?月桂姐脸上红白不定的,痴痴的睁着眼,两手死命的抓着椅背。

她说宋三说:妳就说我说了:只要他穆老爹肯嫁月桂姐,三少爷往后绝不压野集的会!穆老爹喘喘气,声音也变得沙了:月桂妳想想,妳爹这辈子输过谁? !能吞下这等混账人讲出的混账话? !当下我就指着张大脚,吼着说:妳替我滚回去,回话给宋三那小子我闺女八辈子出不了阁,也不嫁他那种混账!

月桂姐担忧的抬起头:宋三是个混世的人,您不允就罢,出口伤了他,岂不是结下了仇?

穆老爹把烟灰磕在地上,吹吹烟管,又装上一袋烟,愤然的:妳爹我还在乎这个? !月桂。妳若不阻拦,我不会说给妳听。今年里,爹决意亲领野集这班会,夺过会魁来,一来替野集争回颜面,出口气。顺便也显点颜色给宋三看,别让他以为我老了?若是爹不出头,后镇上人准会讪笑我,说我穆老头子单为护着一个闺女,再不敢跟宋三去比会了

别的不打紧,可就怕打起群架来,月桂把脸伏上了穆老爹的肩头:您到底是上了年纪的人了

穆老爹反手扯开衣领,露出肩胛上的疤痕:妳放心,月桂。人不找爹,爹就不找人。赛会上打群架,爹也不只打一遭了!

穆老爹觉着闺女不再开口,脸上凄凄的,黑眼里泛着潮湿,便软下心来,劝慰地:别学妳妈的样儿了,月桂。爹允妳,只等过了今年,把会魁夺了来,就把会班子交给柱儿领去,好呗? !

月桂姐听完了穆老爹的话,不由笑在心里,故意偏开脸去,挥走柜台面上的一只苍蝇。

什么地方传来车轴声?溪上的木桥拱拱的,遮断了那边弯曲的沙路;直等鸡公车拂开柳丝推过桥,才认出是柱儿。柱儿在柳荫下架妥了车,赶着过来招呼。

柱儿你来得正好。穆老爹笑呵呵地:明儿就打算练会了,咱们趁空后镇上走走,看宋三他们练些什么。咱们总得赛过他!

月桂姐端过喷香的麦仁茶,柱儿接了,搁在条凳上,说:您有空,这就骑驴赶早去罢;我也打算进镇买豆饼。完了会,我妹子菊花要跟金锁儿订亲;爹要我多买几块豆饼,把猪顶肥了,好替菊花办喜事。

你喝茶,我去备驴去!

穆老爹备了驴,柱儿临走摸出锡壶来,笑吟吟的递给月桂姐:还是照旧打,回头再来拿,我爹三天不喝铺里的酒,就懒得端饭碗啦。

瞅着爹跟柱儿去远了,月桂姐怔忡地转回身;邻村的姐妹们年年上花轿,菊花又配了金锁儿了,自家的心事说给谁听?妈死得早,爹生平只问两宗事:赛会跟酒。

店门外,日头偷移着垂柳的影子,一片倦蝉声。灵溪的上流头,不知什么时刻摇来了一条船,船头上站着一个黑小子;到得酒铺门口,斜斜的点了一长篙,船便傍了岸;那人在柳根上拴了缆索,手提一只偌大的酒葫芦过来了。

月桂姐一眼望过去,就猜出他是外乡人;在往常,几十里周围的过路人,常在铺前歇脚,自己自小就看熟了那些面孔。

黑小子招起手望了望酒帘儿,又望了望月桂姐,顺手便把大竹斗篷掀了,黑脸挂着笑,露出一排雪白的牙。自言自语地:对了,对了,穆家酒铺,这便是了。弯腰大步跨进店门,把酒葫芦朝柜台上一扔,插手在腰眼肚兜里捏出一把铜子,就朝月桂姐手心里递。

月桂姐且不忙接铜子,笑着问说:要什么样的酒?客人。

黑小子一股劲傻笑着:随便打灌,满葫芦就成!

月桂姐没奈何,酒旋子套进了葫芦口,掀开小坛里原泡竹叶青,朝八端子(注:按北方老秤斤两所刻的酒端),打了八端正,才把葫芦灌满;黑小子付了酒钱,提了葫芦就走;临上船,却又回过头来傻笑。

二天一早,穆老爹集齐班子去练会,月桂姐歇了铺子,搬张竹椅在凉棚下坐,趁着风凉绣枕头花。伊伊呀呀的,橹声响过来,还是那个黑小子,老远摇着空葫芦叫:又打酒来了!

月桂姐站起身子,花针别在大襟上,扬声回说:对不住,客人。我爹忙练会,交代暂把铺子歇了。

许是黑小子没听真,还是拢船上了岸,直楞楞地站在棚外柳荫里,掀下竹斗篷来扇汗。月桂姐绣完了一片花叶抬头看,那人还站着扇凉,便招呼说:棚里坐着歇会儿罢,真是大热的天。

黑小子也不客套,就在棚里顺手拖条长凳坐了,看月桂姐绣花;看得月桂姐脸也红,心也跳,花针老扎着手指;再看黑小子,还没事人一般地傻笑;一时没法子打发他,只好搁下花绷儿,跟他拉聒些闲话。

听口音,你是北地来的罢?

黑小子把头点点又摇摇,嗯嗯啊啊的:也祗猜中一半我爹倒是北地人,说我生在南方的船上。

这阵子住哪嘿?

黑小子吁口气,伸手指着远远的山背:船就歇在那边山坳里。

月桂姐微笑起来。这人像只闷葫芦,敲一下,响一下;问一句,答一声;你要一辈子不说话,他也就一辈子不吭吭。因便又问说:早先没见你来过酒铺呀? !你怎么晓得这儿卖酒?

黑小子敲敲后脑勺:我爹在世,常放长班船,满口夸赞穆家酒铺的酒香醇;爹死后,弄船的到处为家总算觅处喝酒的地方咧!

倦蝉在柳桠间哑哑的噪闹,黑小子一坐上长凳,就像吃钉子钉住了。月桂姐着急的看日头,柳荫渐渐短,快晌午,爹回来见着不甚好,一个闺女家,跟陌生小子没东没西聒闲话。瞅着对面黑小子那付傻样,又不忍让他空等,便向他讨了葫芦,进店去灌了酒来;黑小子拎着酒葫芦,还没拔腿的意思。

那边做什么?一片锣鼓响。

月桂姐皱着眉,懒懒的:六月十九,后镇庙上有赛会,我爹领着人练会。打今儿起,歇铺儿了,不卖了!再要打酒,赛完了会再放船来罢。对不住你哪,客人。

奇的是黑小子压根儿没理会打酒的事,扬起脸,听着练会的锣鼓声,眼眶儿慢慢红了,包着一眶的湿;猛可地立起身,三脚两步跳上船,解了缆,摇着橹,去了。

月桂姐吃他突如其来的样子怔住了,半晌才醒过来,心里想:天底下有这等的怪人? !

二

六月十九那一天,野集上的会班子敲锣打鼓的进镇去了。月桂姐换上了藕花衫子,打把遮阳伞,跟邻村的姐妹们进镇去上香。上香、看会全是假,还是不放心爹领着的那班会;今年签子抽的不巧,正排在宋三领的那班会后头,若果宋三存心压着玩,难保不生是非。

到镇上,庙里上了香,月桂姐再没心肠瞧热闹,早早挤过状元桥,在十字街口绿杨居酒楼门口,占了一角空案子,等着赛会过来。

看会啊,看会啊!有人吼叫着,满街人头跟着乱滚;锣鼓家伙打出同一急促的点子,咚当咚!咚当咚!人头上飘着鞭儿炮的青烟。

班会在鞭炮声里窜出来,宝蓝的闪光缎子旗儿头前领路,招引着一班锣鼓;蹻子高过屋檐口,古装的八仙穿着簇新的彩衣,在半空中蹦跳。领会的宋三歪戴瓜皮帽,穿着横罗长大褂儿,一手端着金丝的鸟笼,一手舞着红漆会棒,嘴角半叼着洋烟卷,云里雾里,踏着鼓点走。

喝,好一班丈四的高蹻!看会的夸赞不迭。

响龙鞭二楼上传出叫喊。

随着一串龙鞭炸,宋三使一个翻花步法拧转身,锣鼓点子一变,耍花棍的一路花棍打圆了场子,半空里的八仙们便卖力的耍起来了。

月桂姐挤在案子上,耳边尽是嘈嘈杂杂的人语,异口同声的夸赞头班会。放眼望去,踏蹻的、舞狮的、耍龙的、撑旱船、挑彩担儿的、打花鼓斗唱的,一条长龙似的占遍了整个街道,单是锣鼓班子就有七八堂,更壮了那份夺魁的气势。月桂姐自小就跟爹进镇来看赛会,懂得赛事;无论怎么说,头班会总是占尽了便宜,爱停就停,爱走就走;若果头班会练得好,名目多,存心压着玩,二会三会就得一个压住一个,只有倚墙卖呆,出不了庙门。

已到晌午时分了,日头像把火,炙得人浑身流着水泼般的汗;尽管撑着遮阳伞,月桂姐藕花衫子还是湿透了。眼前的街道上,头班会还是过不完。那边厢,人缝里挤来一个大闰女,辫子松至根,手提着一只踩脱了的绣花鞋,老远就朝月桂姐摇手打招呼,气喘咻咻地:桂妹妹桂妹妹

啊,菊花姐。月桂姐弯下腰。

菊花挤过来,搭住月桂姐的手,站上案子去,脸晒得透红,一直喘个不歇。

妳打庙上来?菊花姐。

菊花点点头:看光景,宋三存心压着的了,我们的会还没出庙门哩。

月桂姐冷淡的望了望街。一条结满花球的旱船正划得起劲,胡琴哑哑的哭,假大老爷口吐白沫数来宝,满嘴淫词秽语,调戏着船娘。

照这样,即便会魁让他们夺了,也不公道,是么?菊花姐。

不公道菊花说。

月桂姐正想说什么话,突然勒住了话头,侧过脸去凝听:又有锣鼓响过来啦,菊花姐。

那边的人潮纷纷退,野集上的会班子,打斜刺里抢了出来。穆老爹穿着大红裩裤,薄底虎头皂靴,精赤着上身,露出多毛的胸脯跟浑身疤痕;大白天,耍起一对碗大的链子火流星来,火流星嘶嘶地划着光弧,炭粒子在日头底上迸射。

跟着流星打开的一条路,一排花棍手舞起一片棍山,呼呼呼,超着头班会走;二班会人人统像着了魔,泼风般的旋舞着,彩衣飘带绕得人眼花。二班会的鼓手踩着屋脊子闪跳,花鼓打出了十八翻。

咚咚咚,咚咚咚,得隆,隆咚咚

高蹻子挨肩了,舞狮的碰头了,耍龙的聚合了;两只旱船,头衔尾,尾连头的兜着圈。头班会出的久,锣鼓手本已累得紧,二班会一露脸,就打出拿手的十八翻;先是在斗鼓一着儿上;头班会就走了下风。

那全是穆老爹的主意擒贼先擒王,花鼓会对赛,好坏全在一面鼓,只消先压住对方的鼓。斗赢了鼓,乱了对方的脚步,这场会就算赢稳了八成。这当口,看会的人屏住气,但听得暴雷一般的鼓炸;二班会上的十八翻越打越高,越擂越响,圈锣堂锣配得紧凑;头班会的鼓手咬着牙,摇乱了头发,活脱像披毛五鬼。也不过盏茶功夫,鼓点一乱,便从头到脚的乱下去了。二班会里跳出了金锁儿,在丈四的蹻子上,两手搭着别人的肩膀,只一使劲,便凭空打了一个筋斗。

喝卖命的筋斗呀!

金锁儿再来一个!人群里,千百只眼全呼到金锁儿身上来,没命的拍着巴掌。

金锁儿腰带上扣着菊花手缝的吉祥袋,定定心神吸口气,又来了一个倒筋斗。穆老爹抖手扔上火流星,叫:接稳了!金锁儿,耍个天女散花来瞧瞧。金锁儿接住流星,比齐了练索,单手耍了起来,顺风迸出的火星,罩住头班会的蹻群;蹻群被逼着贴住了街檐,没命抖着彩衣。

二班会占住了街,耍得更活跳起来了。

案子上的菊花出了气,拉着月桂姐的手,在旋转的遮阳伞下有说有笑。

妳瞧那是谁?菊花指点着:妖模怪状的。

二班会压尾,有个斗滚子的。那明明是柱儿,戴着假大辫子,辫梢拖至腰,满头插着纸花绒花,焦黑的脸膛上乱抹胭脂花粉,白一滩,红一滩,上身穿的是女人家的团花袄,下身束着大红百褶裙,底下光着两只毛腿,套着破毛窝。 (注:北方鞋名,系以芦花及鸡毛编就,着以防寒,故名毛窝。)柱儿拖着麦场上的石滚儿,巧巧的踏着花步,一步三扭,辫梢乱晃。琴手挤着烂红眼,说一段,瞎拉两声,柱儿就捏尖嗓子唱起曲儿来。经这么一装点,头班会更没人看了。

菊花跟月桂姐正说笑,就见前头一阵大乱,有人惶叫着:不好了!打起来了!

打起来了!

打起来了!人潮纷纷朝后倒。

月桂姐的心猛朝下沉,一把拉住一个人:哎哎,谁跟谁打起来了呀

那人一回头,大惊小怪的:啊呀呀,不是穆家酒铺的月桂姐么?后镇会班子动了手,正围着妳爹打哩!

月桂姐一松手,那人卷在人潮里去了。

快来呀,菊花姐!

两人一下了案子,便挤散了,菊花在那边摇着花汗帕,越飘越远,像一瓣流水上的落英。月桂姐迎着人潮朝上挤,两脚全离了地,还是叫别人肩膀带了下来。伸着颈子张望,只望见一片滚动的人头。一直挤到泰山宫前的空场上,月桂姐伸手抱住一棵树,才算站定了脚跟。

后镇跟野集上的两班会,滚成团儿厮打,一直打上了状元桥。这边的荷仙姑倒骑着那边的铁拐李,那边的曹国舅紧抱着这边的汉钟离,耍龙的野汉子,夹头带脑打姜子牙。拐杖、花篮、彩棍,到处飞舞。一阵水花溅起来,有人打断栏杆栽下了状元桥。

打呀!打呀!一片嘶哑的喊声。

群架打到空场中央,打得一条街都关了门;地摊子没处躲闪,撕裂了布篷,砸烂了纸马,满地滚着面捏的兔儿爷。

月桂姐眼一亮,那边可不是爹,赤手空拳光胳膊,十来条大汉围住他打。

桂妹妹!桂妹妹!菊花踩着满地碎物件跑了过来:镇上人多,我们人少,金锁儿打落下水里去了;我要进庙去,求方丈在山门上挂红去了

快去罢,菊花姐,只要山门上挂了红,群架就不能打进庙门了。

一瞅见庙门挂了红,野集上会班子纷纷拔腿跑,惟独穆老爹,还在呼吼着打。一刹功夫,空手夺了一根彩棍,虎一般的朝前扑。

回来罢,爹呀!爹呀月桂姐撕心裂肺的叫着。

走开去,桂丫头!穆老爹吼叫着:我拼了老命,也不能把野集的颜面卖了!

又有一群人挥着棍棒,追赶着满脸流血的柱儿,把月桂姐撞开了;柱儿奔向庙门,刚跨进一只脚,背上狠挨一棍,便倒了。打着打着,就听爹惨惨的叫:好宋三!你动刀!月桂姐再扑过去时,人全散了,只留下爹,手捂着胳膊,躺在地上。刀口戳在大臂上,鲜血打指桠朝外淌。月桂姐扑的跪倒下去,心里一阵酸,单只叫了一声爹,便噎住了,伤心的哭了起来。

正哭着,背后伸来一只多毛大手,轻轻抓开自己,探手便背起了爹。月桂姐抬起脸,原来是山坳里弄船的黑小子,一身白褂裤,斜背着大竹斗篷,颈上围着汗巾。

难为你了,月桂姐凄然地:我爹带了伤了。

黑小子傻傻的望她一眼,也不说话,径背着穆老爹进了庙。铁鼎中抓把香灰,把伤口捂了,抬腿撕下半截裤管,紧扎住穆老爹的胳膊。穆老爹一咬牙,额角上涌出豆大的汗粒子,幽幽的吐出一口气,便晕过去了。两人呆了一晌,隔着雕花的铁鼎,未熄的香火上腾着烟篆。

回去罢。黑小子呐呐的:我的船泊在状元桥。

打呀打柱儿嘴唇触着方砖,还在呓语。

黑小子背了穆老爹,单臂抱了柱儿,往回走;柱儿额上的血,染透了他的白褂儿,黑小子仿佛没觉着一般,一直到大伙上了船,低头瞅着白布上的殷红,才沉沉的叹口气。船行在开遍紫蜈蚣花的溪面上,黑小子闷声的摇着橹,还是没说一句话。船过了山背,月桂姐才想起什么,赧然的问着说:想不到赛会上出了岔,承你帮了半天忙还不知怎么个称呼哩。

我么?黑小子缓缓地:我叫九斤儿。

三

六月过去了,日子又显得平静起来。

野集上也敲锣聚过人,谈过赛会上的事。说来说去,还是后镇宋三指拨人先动的手,仗着人多势众,逼得野集上人挂了红绸。群架打得已不公道,宋三更不该动攮子,戳穿了穆老爹的臂膀。依柱儿,当下就要集齐火枪,大砍刀,捎信给宋三,约定日子来一场械斗。

宋三那杂种!根本没依打群架的规矩!柱儿暴跳着:当时攮尖儿没长眼,歪一歪,穆老爹还有命么?

穆老爹尽管咬着牙,却拿话压住了柱儿:大伙儿全听着,只一点儿伤,没什么要紧。宋三打赢了架,却输了赛会,这就够了。赶明年,咱们争脸还在赛会上争,打架算得了什么? !

穆老爹既不肯聚人械斗,人群也只好散了。

穆家酒铺又开了门,车轴驴铃整日价在门前闹;南来北往的行人像溪水,流来又流走了。铺里除了酒,也没什么好吃食,只有红烧的鲤鱼跟杠子饼;杠子饼叠在白木案子上,鲤鱼盘里插着红辣椒。到夜晚,闹声沙尘全静落了,柳荫下躺着三三两两的歇凉人,凉棚里散坐着邻村上来的酒客。树梢的月亮渐渐的缺,又渐渐的圆,银白的月华泻过疏柳,落在长杆挑着的酒帘儿上,泼洒了一地深深浅浅的影子。

九斤儿常常放船来打酒,多少一葫芦,不说话,光是笑。慢慢跟酒客们全厮混熟了,不声不响的流连着。别人瞅九斤儿横高竖大,又楞傻,便顺口叫他傻九斤儿。也有时,碰上柱儿、金锁儿他们,常跟九斤儿猜谜,讲定了谁输就唱小曲,十回有十回,全是九斤儿输。柱儿拉胡琴,金锁儿搭一搭撩着檀板,九斤儿望着月桂姐,声音侉侉的,带着哀凄的余味儿:

走南到北,他一条船哟!

四海为家到处飘流

依咱说

为人莫做那浮萍草

风急呀浪大永不停留

月桂姐倚着柜台板,闭住眼,托着腮,九斤儿的声音在自家心里沉沉的响;也不知怎么的,一听那曲里的哀凄味,心上便像压着了什么。九斤儿是那种人:随水飘着来,一无故,二无亲,孤魂野鬼似的;泊船在河湾那边的山坳里,夜晚抱着酒葫芦睡,舱口外,单只有浮船的流水,绕船的月光。

转眼到了中元节,野集上又平添一番热闹。天刚放晓,邻村的姐妹们便来了,酒铺门前坐着扎河灯。剪妥了灯底,装上定向的芦材竹签儿,四边糊上红白纸,贴好了彩纸荷叶边,一盏一盏的,月桂姐穿着地藏烛。

今年没雇着放焰口(注:北方旧习,中元鬼节,皆延僧搭法台于船头,诵经撞钹,谓之普渡焰口。)的船么?一个闺女问菊花。

菊花瞟着月桂姐,笑说:放着九斤儿不找,还找谁去?今年听说不用雇船了,就用九斤儿的船。见月桂姐痴痴的望着溪水,眼睛眉毛全不动,便岔开话头,桂妹妹,妳想着些什么了?

过半晌,月桂姐才轻轻的啊了一声,寂寂的笑起来:没,没什么菊花姐。

从早到晌,河灯扎了几百盏,日头刚打斜,九斤儿便放了船来;穆老爹也在后镇请来了放焰口的和尚,摇法杖,披袈裟,跟着法器担子;说着说着的,天色就晚了,九斤儿的那条船,船舷罩着红白幔子,船头搭着法台,波浪摇碎了一河的月亮,一河的灯影。

看河灯的人,扶老携幼的跟着河崖走;船上边,敲铃打磬,一派细细的乐声。月桂姐跟九斤儿坐在船尾,船尾落头窄,两人便向外侧着身子。船舷的磁坛里,插着桐油火把,月桂一盏一盏的取着河灯,在火把上点苍了烛芯子,河灯便摇摆着飘过船头去了。河崖上有人沿河焚化纸箔,亮起一堆一堆的小火焰;斋河孤的打着幽幽的悲凉腔调:河灯亮啦!孤魂啊,野鬼哟趁着灯光来领纸钱啊一霎时,月桂姐把几百盏河灯放尽了,溪水河风送着灯,溪心通明的,一盏灯跟着一串曲折的倒影。

月桂姐正要灭火把,九斤儿伸手拦住了,探手在舱里取出一盏螃蟹壳,也储着油,盘了灯芯。

每年中元节,我全放一盏蟹壳灯。九斤儿一眼莹莹的泪:我妈死在船上,埋在千里迢迢的南方但望她年年见着这盏灯,就像见着人

月桂姐接了蟹壳盏,打了一个寒颤。那盏灯下了水,盘旋一下,也追着远远的河光去了。抬脸看去,只觉月色凄冷,流水无声,风兜着衫子,有些儿单寒。

找个安身的落头,歇下来吧,九斤儿。月桂姐耳语一般的说了。

九斤儿叹口气,摇摇头:祖上传下来的这条船,真哪,月桂姐。到东到西由命定罢了!

那年里,天寒得早,白露后接着霜降;月桂姐倚着柜台坐,眼看铺外的秋风摘尽了垂柳的残叶,鱼游般乱飞乱舞;九斤儿提着酒葫芦,踏着满地黄叶,进店来打酒,身上还是穿着单薄的衫子,冻得嘴唇乌紫。

天寒了,九斤儿。月桂姐望着他:有闲进镇时,也该扯丈把青大布,做套寒衣了。

九斤儿低着头,苦笑着:不瞒妳說有布也没人替我缝咧,好在往年冻惯了,也不觉着怎么寒

月桂姐听了话,心里老觉着不过意;想不到九斤儿这么傻气,又这么省俭;镇上不是没有成衣铺,他却宁可挨冻。说是自己答允下这份针线罢?实在不知怎么好;踌踌躇躇的一直不好开口,待九斤儿要走了,才咬着嘴唇说:你还是扯了布来罢我虽不惯细针线,一套家常衣裳总能做的。

九斤儿怔一怔,感激的红着脸:那,那怎么好妳这般的费心。

说是这般说了,隔好久,九斤儿才买了布来;连里带面三丈窄机土大布,斤半棉花,交给了月桂姐。月桂姐抽着闲,比了九斤儿的身材剪好衣裳样,便替他缝制。俗说好事不出门,赖事传千里,一套棉衣方缝就,就有人风传着,说是月桂姐恋上傻九斤儿了。

月桂那丫头呀,不知存的什么心!放着野集多少小伙子不找,偏偏找上了傻九斤儿啦!

柱儿哪点配不上她。真是

风言风语刮进月桂姐耳朵里,笑笑就算了,也不去听它。自己跟九斤儿大明大白,没一星半点瞒人的事;九斤儿不像柱儿、金锁儿他们样,那么爱争强,一个孤苦的外乡人,又朴讷,又楞傻,有苦没处去说,常常闷在心底下;人家能在会上帮爹忙,自己难道不能替他缝套袄袴。

风言风语也刮到穆老爹耳朵里,穆老爹望着月桂姐,叹息地:爹一天一天的老了!月桂,妳也不是孩子了,什么事爹全不想管着妳,这爿酒铺是祖上传下的,爹总巴望有一天,妳能守着它。九斤儿再好,到底还是外乡人,弄船的娃子,没有个根基

爹的言语像把绣花针,根根朝人心上扎;别人说着闲话也罢了,爹却不该叫酒迷了心,大睁两眼朝酒瓮里爬,让自己受尽了委屈。月桂姐恼恨得背过脸去,泪珠儿成串的滚,衣襟全湿了。

许是九斤儿也听着了什么闲话,入了冬,就不常来了。也不知怎么的,九斤儿不在眼前,心里总有些儿记罣;弄船的娃子,没有个根基爹的话老在耳边响。难道也让九斤儿撇下祖上留下的船,整日摇着膀子晃?难道也让九斤儿扯衣抹袖的,领着会班子去打群架,到头来,落下一身的伤痕?

一冬没落几场雨,眼见灵溪渐渐的消瘦了,月桂姐也觉着衣裳宽松;逐日守在酒铺里,凝望着桥那边野路上刮起的沙烟。腊月十四落了一场大雪,十五就封了河,九斤儿不会再放船来了。到夜晚,月桂姐回房去,心里恹恹的;床头的妆台上点着半支残蜡,光轮里套着彩晕;打窗缝中钻来的风,扫得烛光乱晃,一点一滴的流着蜡泪;一只红色松香镶边的小圆镜里,映出了月桂姐的脸,有半分黄瘦,半分不知名的愁。月桂姐赌气把镜推开了,伸手捏熄了蜡,支起油纸窗来,让冷风吹着发烧的脸颊。

冷风在檐口的冻铃上打着尖哨儿,冷冷的月光映在积雪上,一屋子朗亮;月桂姐咳嗽了一阵子,才觉得凉,正要取下支窗棍,就听见窗外有人说话。

还没睡么?

月桂姐咬咬指甲。不是做梦,明明是九斤儿的声音。便犹疑地问一声:谁呀?

是我呀!月桂姐。

月桂姐揉揉眼,见九斤儿站在窗外的柳树边,瑟缩的拎着酒葫芦;月光勾勒下他的人影,落在雪地上,显得分外的黑。

这么晚了,你怎么赶路来了?

九斤儿踱来踱去的,声音有些颤索:船上寒气重,冻醒了,一摸葫芦空了,就来了。唔,霜前冷,雪后寒,我在冷风里待了好半晌了。

真真是傻九斤儿!月桂姐埋怨说:风像刀一般的刮,你怎不敲门来着?

九斤儿受了埋怨,结结巴巴的:我怕闹醒了老爹,直等妳咳嗽了,才敢出气。

月桂姐叹了一口气,也不知是怜惜还是气恼;亮了蜡,掌起蜡台前屋去,拔开门闩儿,呀地一声开了门;当头扫过的一阵寒风,逼得人透不过气来。九斤儿递过葫芦,木头木脑的站在门外边,抓起一把雪来搓手。月桂姐掀开坛口去打酒,一见九斤儿冻得那模样,心不在焉的多数了一端子,直等竹叶青漫过了旋子口,泼洒了一地,才醒了似的说:还不进屋来?火筷儿拨拨火盆,盆里有火哩。且把手脚烘的暖了再走。没人把你当做贼的。

九斤儿摇摇头,笑不出声音:我想跟妳說说烤了火,就不想离火盆了,我这就得回头了。

月桂姐也不知九斤儿心里积着什么话,提了葫芦跟出来;枯树的黑影疏疏的,满天满地银光,九斤儿伸手去接葫芦,两人全呆了似的放不下手。

静了好半晌,九斤儿才哑声的说出一句闲话:封河了

唔,封河了月桂姐感触地,仿佛溪面的冰块压住了心,浑身寒冷。

九斤儿缓缓的四周望了一圈儿:溪、桥、枯柳、月亮,和满天寒晶晶的星斗,叹息着:四月泊船在山坳里,一晃眼似的,这又冬天了啦!

月桂姐凄凄的微笑起来:没有事,你就转去罢,九斤儿风这般的寒

九斤儿走出几步去,又鼓着气掉回头来:我想我要走了,月桂姐,尽了九(注:农历交冬数九,至九九八十一日,谓之九尽春来。)开了河,我得放趟长班船,至早得到端阳,才能回来。

月桂姐退了半步,想起那盏蟹壳的河灯,也想起了大江大河的风浪。九斤儿弄的只是一条小船。一没桅杆,二没帆篷。

啊,什么时刻走呢?九斤儿。

九斤儿黯哑地:翻过黄历了,二月初一动身。

来铺里过年罢。月桂姐轻声说:我爹跟我,全没把你当外人。

不了!月桂姐。九斤儿摇着头,迎风踏雪的,便去了。

年也不知怎么过了的,月桂姐单记着二月初一,九斤儿动身的日子。那一天,早雾真够浓,月桂姐倚在桥栏上,等着九斤儿的船。桥头的垂柳刚抽条,绿里泛着鹅黄。头一遭等人,心眼里总突突的跳,就把一支柳条儿随手折了,拿着悠荡。橹声打雾里响过来,一条船滑过洞桥,不是九斤儿;橹声又打雾里响过来,咿咿呀呀地,也不是九斤儿。柳条儿滑落到桥板上,低头去拾,这才看出:出门时太匆忙,不留神踏着路边的草,把一双凤头鞋打得湿漉漉的,尽是露水。

东方泛起鱼肚白,晨星落尽了,才见九斤儿站在船头。九斤儿见了月桂姐,急在柳根拴了船,站在柳树下,张嘴、瞪眼,一股劲的发呆。

这趟船,装些什么?到底还是月桂姐先说了,说话时,低头望着桥下的流水。

一船肥猪。九斤儿说:真哪,月桂姐,我本不愿放船去南方。我喝不惯南方的酒,没劲道,香味也差。

那你怎么又去了?月桂姐问出口,才觉得脸上辣辣的烧。好在搽了胭脂,又隔着雾,九斤儿瞅不出那份羞红。

是呀!九斤儿费了半天的劲才吐出几个字来:真哪,月桂姐,我我

两人又呆了下来,说不尽的雾里的离愁;也不知怎么的,月桂姐柳条儿滑脱了手;柳条儿在溪心打轻旋。悠悠地,也跟着九斤儿船后的流水去了。

四

月桂姐在青石跳板上搓洗着衣裳。红灎灎的早霞烧在溪面上,又是一个响亮的大晴天;凉棚的一角插着一束菖蒲跟艾叶,还是端阳节插的,如今全已枯了。月桂姐停了梼衣棒,涟漪荡开去,溪面上留着自己的影子,一脸寂寂的笑,鬓角上的野花也插得有些儿歪斜。

日子像流水,九斤儿还是春天下的江南,一晃眼,门前的沙路上来往过多少行人?桥头的垂柳又飞落多少柳絮?怎么还不见船来? !也想着:不要去想九斤儿,那颗心可作怪,只消一闭眼,满心便落遍了九斤儿的影子。只恨九斤儿面对面时,满心有话,一句也吐不出口,怎不在九斤儿放船时,为他灌足一葫芦酒? !怎不交代他江心风浪大,千万要当心九斤儿一走,自己守在酒铺里,心中总是空空的,说不出是什么滋味。

嗳,月桂。爹在那边叫唤:客人要上路啦!

月桂姐这才醒转来,拖起围裙抹手。

送了客人,铺里又静了,只留下一片哑哑的倦蝉声。月桂姐靠着柜台坐,两手托着腮,嘴咬着鹅毛扇柄儿。蝉声噪得人迷迷惘惘的,衣裳全不想去晾;但觉有些儿困盹,也有些儿痴呆。不知打那儿刮来一阵凉风;把一只讨厌的胡蜂刮进店门来;东不飞,西不飞,尽管嗡嗡的抖着翅,绕住月桂姐鬓角上的野花打转。几扇子没打着它,月桂姐恼恨起来,索兴把野花拔了,随手扔出店门去,冲着胡蜂儿咕哝说:要命的!去叮去罢!

胡蜂儿不爱落花,有意无意的一翅飞走了;野花插久了,经不得风吹,刚落地,就散了;风带去了一地的残英,一片一片小小的红瓣。月桂姐心头一阵寒冷,眼前的东西全朦胧起来了。有什么东西滴在扇背上,当时不觉着,过了一忽儿,才想到自己流了眼泪。

下游来了一条船,老远就传来粗犷的船歌。月桂姐侧耳去听,声音侉沉沉的,可不是九斤儿回来了。过了好一晌,九斤儿才拢了岸,抢着走进店门来;九斤儿一眼瞅着月桂姐,眼眶里红红的,便问说:妳怎么了?

月桂姐看着九斤儿问话时,一脸的傻气,不禁噗嗤一笑说:进来坐,这大的日头。我没怎么的,一粒沙灰迷了眼了。

九斤儿听了话,又望望月桂姐,自言自语的:一粒沙灰,竟迷了两只眼,真是的一面说着,掀开大竹斗篷,抱一条长凳坐了,拿斗篷当作扇儿,扇起风来。初见面并不觉着,坐久了便拘束起来;两人隔着柜台干坐好一晌,都不敢抬脸似的。月桂姐使鹅毛扇子掩在眼上,不情不愿的数着扇面上到底有几根鹅毛,数过来成单,数过去却又成双了;扇缝那边,是九斤儿一截白褂子,吃汗水湿得钉在身上;九斤儿光搓手,搓不完似的,约摸手心里生了鹅掌风(注:病名,得此症者,掌心脱皮,极痒,故搓手。)? !卷起的袖口下边,是九斤儿那双一把勒不过来的粗胳膊,也叫一路上的日头晒黑了。

傻九斤儿,傻九斤儿你说话呀!月桂姐心里想。

九斤儿偏不说话,一股劲的搓手。

又等了好半晌,九斤儿才挤出一句不相干的话来:老爹哩?

套间里睡晌午觉哩!月桂姐闷声地,隔住扇儿叹气。

九斤儿也叹了一口气:一晃眼,又是伏天了

可不是。月桂姐这才接上碴儿:原以为你会回来赶端阳,你瞧,棚角的菖浦艾叶都枯了啦!

南边的猪价涨了。九斤儿讪讪的:图着多得些利,便等着不放手。唉,真箇儿的,这趟船虽苦,我倒净落了半肚兜的龙洋。

月桂姐想笑,可没敢笑出来九斤儿到底回来了;回来好,那条船载着他千里迢迢的去江南,自己也好像一盏河灯,上不来下不去的在浪头上飘,一阵风吹,一阵忧愁。

热透了,大伏天!九斤儿自言自语的:歇过了伏,我得再放一班船

月桂姐没答腔,有宗心事像蚂蚁,在人心里乱爬。

噢!九斤儿想起什么事;摔掉了斗篷站起身,掉头就朝溪边跑。月桂姐拾起斗篷,在后头赶着叫:鬼急慌忙的,什么事呀? !

九斤儿不理会,跳上船,探手在舱里取出一个汗巾包儿来,敲打着说:我当带你在腰眼,原来忘在船上了!转脸朝着月桂姐:送妳的,月桂姐这点儿意思。

月桂姐正站在柳树下,嫌柳条儿悠来晃去的打脸,便把一把柳条儿全扯住了,柳梢点着溪面,荡出圈圈漪涟。一听九斤儿的话,脸颊便升起了红晕,生怕九斤儿看着了,忙学九斤儿样,扬起斗篷假扇凉。

本待不去接,又恐九斤儿大声叫嚷。两人交换了东西,月桂姐袖了汗巾包,九斤儿背上斗篷。

谢你了,九斤儿。

那里话。九斤儿傻笑着:我也该回坳里去了!

一个在船头,一个在岸上,两人又默对了好半晌。柳荫下一声鱼跃,才把九斤儿惊醒了;慢吞吞的解开缆索,轻点了一篙,船尾荡开去,波浪摇得一岸的紫蜈蚣花乱点头。月桂姐也想起什么来,撒手松开柳条儿,跨下坡岸,站在青石跳板尽头,招着手:你停停,九斤儿。

九斤儿听了话,拎起竹篙来,斜斜插下去,船身便横在溪面上,船舷叫流水刮得汨汨的响。

六月十九又快到了!月桂姐说:要是你有空,我想搭你的船进镇去,庙上上把香。

晓得了!九斤儿说:我也要进镇买唱本哪一壁应着,一壁点着篙,船到河叉口儿上,叫紫色的蜈蚣花埋了。月桂踮起脚尖,也只能望得到一点儿背斗篷的背影,和一点儿船梢。

直等到河面上波浪平伏了,才打开袖里的汗巾包儿,里头包着一只闪霍的银牙栊儿,几扎透红的胭脂跳板下,水光映亮了她的娇笑。

五

泰山宫里的老庙祝,骑着独眼驴,送了赛会单子来了。月桂姐接了单子进屋,见爹在竹榻上睡着,没敢惊动他,便掀开神龛上的磁香炉,把单子压着。伸手去掀香炉时,飘飘的坠下一张大红的庚帖,弯腰捡起来一瞧,上头开着柱儿的生庚八字。

月桂姐望望爹,一脸傻笑;不用说,爹把合婚的事瞒了自己;正打算把庚帖放回原处去,爹在梦里翻了一个身。月桂姐心一慌,手指拨翻了香炉;香炉掉在地下,打碎了,散了一地的香灰,再看爹已经醒了,坐起来打个呵欠,揉着眼。

穆老爹睁开眼,见月桂姐手里拿着大红庚帖,香炉碎在脚边,便晓得她明白了柱儿家提亲的事;正想开口,月桂姐已叫了一声爹,扑过来,脸伏在竹榻边,只管呜呜咽咽的哭。

妳怎么了?月桂。穆老爹叹了一口气:柱儿跟妳,自小就在一块儿淘大的,门户又相合,

月桂姐不理会,一劲地哭;哭得穆老爹也失了主意,便又劝慰说:妳心里有话,尽管跟爹说。我原以为柱儿又爽直,又刚强。嗨,爹还没允定那一头啦!

月桂姐不说话,还是哭,抽抽噎噎的浑身乱抖。半晌了才说:柱儿像爹我可不愿再像妈

一句话,也只是这一句话,穆老爹深深地叹了一口气,倚在墙上,再讲不出话来。早就想过了:月桂不是男娃儿,不能懂得男人家的郁闷,酒铺里的日子像流水,流不尽一年四季的寂寞消闲赛会呀!赛会呀!自己这一辈子全在河灯、赛会里打发了;可总有什么亏欠着,那便是月桂她妈。她沉静、温顺,闭着嘴寂寞的守过了一生。别的事全能强著月桂,这事不能,他要在闺女身上,还了对她妈的亏欠。

爹月桂姐抬起脸,泪莹莹满脸的温柔。

穆老爹双手捧着那张脸,声音有些苍凉:明儿个,爹就退了它罢

跟赛会单子一道儿送去罢。月桂姐取了单子,跟庚帖放在一起,攀着爹的肩膀:爹去年不是答允月桂了?今年的会让柱儿去领。

穆老爹平和地:本想夺得会魁来,就把班子交了的。去年变成那种样,妳就不允爹出口气么? !听爹话,越发过了今年,明年爹再不干了!

月桂姐也叹口气,再想不出什么话来阻拦。爹是那样的人,命里只有酒跟赛会。今年里,且巴望爹吐了气,舒了心,平平安安的夺了最后一年的会魁。铺外边,一辆张篷的骡车滚过来;在铺门口歇下了;原是县里下来贴告示的。月桂奔出去,告示高高的张贴在树干上,看着看着,月桂姐一脸的笑:爹呀,爹快来看告示啊!

穆老爹眯着眼,除了一颗大红的朱砂印,就是满纸的黑甲虫:说给爹听,告示上写的什么?

月桂姐又看了一阵子,这才说:今年赛会上不准打群架了,赛会那天,县里要派下人来监会,谁输谁赢求公道。

呵呵呵!穆老爹掀着胡子笑:这才合我心意咧!月桂,这就把铺子歇了罢,爹这就集齐了人,野场上练会去!

又是十五的夜晚了,爹领着会班子在野场上练会,月桂姐独坐在酒铺里听着鼓声,鼓声像急雨,蹦隆隆,蹦隆隆,震得人头晕。庙会、大红庚帖、爹跟告示、柱儿跟九斤儿,月桂姐心里像搁着一只乱丝络子,抽来抽去也抽不出头绪来;头顶上,马灯的光晕碎碎的,无数青衣的蜢虫儿乱飞乱舞,碰得灯罩叮叮地响。

是谁一路笑过来?全是前后村上赶来看练会的人;菊花踏着月亮地,老远招呼着:桂妹妹,还不收拾了去看练会去!今夜晚,金锁儿要在蹻上练筋斗,好热闹哩。

月桂姐本待不去自打退了柱儿的帖,她就存心远着菊花;吃不住菊花她们硬拉扯,还是去了。

野场四周围,木架上高烧着桐油火把,红毒毒的火焰上吐着烟,男女老幼挤成一片,月桂姐她们一到,就有人让出条凳来给她俩坐了。

场中央,正练着高蹻儿:渔翁放了鹤童去戏蚌精,金锁儿扮鹤童,头上戴着纸糊的白鹤,每踏一步,那白鹤便神气活现的一抖翅膀。柱儿今年充鼓手,咬着唇,一言不发的擂着鼓,见到月桂姐进场来,便偏过了头,把鼓擂得更响。那边金锁儿边练会,居高临下,一眼瞅见了菊花;菊花假装看练会,骨子里,眼光总落在金锁儿身上。

金锁儿打筋斗来!有人狂吼着。

鼓声猛地一歇,金锁儿手扶别人的肩膀,陡然翻了一个筋斗,采声便轰雷一般地响了。月桂姐望望得意洋洋的金锁儿,不由替菊花难过,一把鼻涕一把泪的日子等着她,菊花却兴高采烈的笑得正狂。正在凝神,猛见对面的人堆里挤来一个人,肩膀在人头上摇晃,不是九斤儿是谁;九斤儿挤至木架边,蹲进火光照不到的黑影里,招着手棚,看样儿是在找人。不一会,九斤儿便找着了前排条凳上的月桂姐,一个挥着巾,一个摇着手,远远的招呼着。

人群越围越厚了,场子狭,转不开,耍花棒的打了一路圈儿棍,十来个汉子腰扎彩带,跟着打一圈螃蟹溜儿(注:一种侧翻的筋斗),打出了圆场子;鼓声猛一歇,金锁儿一口气连翻三个筋斗,菊花喜得舞手蹈足的笑条凳那头没了人,凳头一翘,把菊花摔了一交。

该死了!月桂妹妹跑到那里去了菊花说。

月桂姐可没听见菊花的话,她跟九斤儿挤出了人群,两人默默的倚在麦草垛儿上。不说话也好,只要跟九斤儿在一起,心里的一把乱,就消了。眼前的夜晚多美,可不是,又是火把,又是月光;透过了鼎沸的人声,四野全是唧唧的虫鸣。火把飘摇地映红了九斤儿的脸,火光在月桂姐的心里升腾。

你在老家,也看过赛会罢?九斤儿。

九斤儿郁郁的望着火:看过的,月桂姐。

月桂姐瞧出九斤儿冷落寡欢的神情,追问说:你不喜欢赛会么?

九斤儿摇摇头:没家没道的人,没那份闲情底下还有什么话,九斤儿勒住了,不再说。

你跟我爹,一里一面的正反着。月桂姐哀怨的,低下头玩弄着辫梢:我爹是个要强的,一辈子争脸面,打不平说真箇儿的,他看不惯你,九斤儿。

九斤儿哑着喉咙:我九斤儿不打谎,我爹也没看惯我天生的,改不了的月桂姐。要不然,我不会弄船走他乡

那边人群里,疯狂的喝采声打断了他们的话。金锁儿竟在踏蹻的人肩上,耍起高空倒立来。远远望上去,蹻上接人,人上竖着蹻子,锣鼓声短而促,蹻上的人打着圈儿跳。金锁儿倒立的身体,被火把映成带光环的黑影,猛然间,那黑影竟颠踬一下,凭空跌下去了,采声变成一片惊惶的叫喊。

金锁儿!金锁儿

九斤儿一拉月桂姐,两人挤进人群去,顶头撞见菊花,使手帕捂住脸向外冲,月桂姐抓住菊花,问:金锁儿怎样了?菊花不答话,打她颤抖的指尖上,觉出她在呜咽。有人在场子中间扶起金锁儿,替他松了腿上的蹻绳;金锁儿蜡黄着脸,昏昏糊糊的哼着。

料不到的事!穆老爹顿着脚:金锁儿上了多年的蹻子了,谁想今夜却失了足?

金锁儿的两条腿柱儿锁着眉:怕是难治了

一扇板门放了来,把金锁儿抬走了,场上鸦雀无声。

听我说!穆老爹红着眼:赛会的日子就到了,金锁儿他他却出了岔儿。没了金锁儿这个角儿,野集上赢不了赛会了!本待要柱儿扮鹤童,又缺了鼓手;听说后镇今年花了两百龙洋,打北地雇来了新鼓手,除了柱儿,旁人对付不下他来!有种的娃儿上蹻子来!咱们重头练!伤了人,不能伤了野集的脸面。

人堆里的人,你瞅我,我瞅你,全瞪着两只眼。觅遍野集,再找不出身强力壮,比得过金锁儿的人。柱儿一眼望见了月桂姐身旁的九斤儿,再也按耐不住了,猛可地走过去,指点着九斤儿的鼻尖叫说:嘿,九斤儿,你虽不是野集上长大的,野集上可没把你当外人。瞧你也铜打铁浇,拳大腰粗的男子汉,怎么也缩着脖子不吭声?

上去罢!身边的人群纷纷怂恿着:大伙儿一条心,黄土才能变做金呀!九斤儿。

场上的人,全拿眼看着九斤儿,满以为九斤儿绝不至在柱儿跟前示弱,定会揎拳抹袖,答允上蹻子扮鹤童。谁知九斤儿退一步,慢吞吞地摇摇头。

我赌咒不参与赛会了的九斤儿朝着穆老爹:我不不老爹。我九斤儿不打谎,天生的,改不了的。

穆老爹看看九斤儿,一脸冷落的神情。

呸!没种的船猴子!柱儿把一口吐沫吐在九斤儿脸上,当着九斤儿的脸晃起拳头。九斤儿死了一般地不动弹,吐沫在他脸上滴落;柱儿晃动拳头时,九斤儿就闭着眼;那种畏缩的样子,使人群中发出一阵嘲笑。

回家找你妈去罢,哭说你受人欺啦,九斤儿!

傻九斤儿光有喝酒的能耐一只活酒囊儿呀!

月桂姐看出来,九斤儿浑身颤索,满眼噙着泪,当嘲笑像箭镞一般地射来,九斤儿也曾勒起几次碗大的拳头,毕竟又松开了。

鹤童那一角儿,终由双喜儿答允扮了;鼓声又响起来,人群笑着,喧哗着,把九斤儿抛开了,人们忘记了金锁儿摔跌下蹻子时的惨状,正跟忘记了九斤儿一样。

你怎么不上蹻子去?九斤儿。月桂姐说,声音里透着悲哀。

九斤儿摇摇头紧闭着嘴唇。

六

日头没出山,野集上的会班子便骑驴赶早去了。

月桂姐一夜没阖眼,四更方尽时,匆匆打扮了,在灵溪边等着九斤儿的船;橹声打雾里响过来,九斤儿也一脸的愁容。两人全被沉默捆得紧紧的。月桂姐上了船,九斤儿在船尾摇着橹,也只有咿呀的橹响,划破溪上的岑寂;月桂在雾里抬起头,雾水沾着人的衣衫;雾那边的天顶上,摇闪出一颗半颗的星芒。听人说:天上一颗星,地上一个人,也不知那一颗是自己?哪一颗是九斤儿?

直等船到状元桥,月桂姐上了岸,才说了:你在那边摊子上买唱本。我去香棚买香烛,庙里上香许愿去了

九斤儿双手插在头发里,沙哑地:一并帮我买份香烛,娘娘面前铁鼎里焚了,代我许了心愿罢!

不怪人家说你傻!月桂姐郁郁的笑起来:各有各的心愿,九斤儿,谁知你要许什么?

九斤儿犹疑的舐着嘴唇:妳许什么,就代我许什么罢,月桂姐。世上再没容人处,我想:秋凉再放这趟船,不再回头了

快别这么说?月桂姐心底忍不住兜起一阵凄酸:没有人撵你呀,九斤儿。

我不是胆子小,月桂姐。九斤儿红了眼:我爹临死还交代过,不准跟人争强!

我晓得。慢慢人也会晓得,不是么?谁也不能强著谁!

九斤儿感激不尽的望着月桂姐。还是头一遭酒铺里相遇时的打扮,穿着白纱的衫子,小风兜扫得衣叉儿的下摆飘飘的刮;多少年啦,孤伶伶地在河上飘泊,到底遇着了知道人心的人了。

瞧着九斤儿不再言语,月桂姐温存地笑了;笑里有一半安慰,一半忧愁,别人全说九斤儿傻,自己偏看上他那份傻气。九斤儿是那种人,心里埋着真情爱,却直是顽石不开口;九斤儿也是这种人:能苦能挣,白手成家,不爱争强斗胜,甩膀子消闲两人立在状元桥上,正遇着掮书卖唱本的老头儿,月桂姐伸手招呼他过来,朝着九斤儿说:这不是卖唱本的,就买了罢,不用再朝那边挤了。

九斤儿望了望,卖唱本的老头立住竹架儿,架儿上扣着五颜六色的坊本,也不知挑那本是好。

牙痕记哪,花月痕哪,刘同私访哪,卖唱本的摇着泼浪鼓,泼隆隆,泼隆隆嗳,卖唱本儿的这边来!

月桂姐一咬牙,架上摘下了一本书,给了老头儿一个铜子儿。九斤儿接过书来看,上头写的是:梁祝哀史坊版唱词。便把唱本在肚兜里塞了。两人四面望去,偌大的集镇挤满了人,滚动的人头上,散散的开着黑伞花,无数毛驴炸着铃,墙角空地上成排的翻靠着手车(注:亦为北方独轮推车之一,其状与鸡公车稍有不同。)。旷场上,地摊子张着白布篷,吃风顶得鼓鼓的;篷那边,霞光照亮了泰山宫古庙。

月桂姐目不转睛的望着庙,仿佛只有那座庙,庙里的神,能帮着她完了心愿。那边的九斤儿靠着桥栏,取出唱本哼着,仍然侉木木的:

路上拾个金豆儿,

我弟是你小舅儿。

金盏花,银盏花,

我爹是你丈人家

当着人唱什么,月桂姐脸红红地:你可见着那座庙了?九斤儿。就插脚挤过去罢。

要是挤散了呢?九斤儿歪着头,认真地。

月桂姐摇着大辫梢儿,反手指着鬓角,银栊下垂着两串紫蜈蚣花:要是挤散了,你当心认着花就是了。

好呗!九斤儿说,折起唱本,紧一紧腰肚儿(注:一种前宽后窄的腰带,北方人喜爱用之,因其前有夹囊,便于装入零星物件之故。)便跟着月桂姐,挤进人潮里去了。

初下状元桥,月桂姐还能瞧见庙门上笆斗大的金字,殿脊上双龙夺珠的石勒;霞光染红了琉璃瓦,无数瓦塔松(注:又名瓦松,为北方古屋上常见之菌类植物,其状如塔。)黑影外包裹着光环。

挤着挤着的,陷进人窝里,便什么也看不见了;到处全是人,全是人,一股热烘烘的汗味;好像看见九斤儿高过人头的脑袋,在身边不远处闪了一下,又叫挡住了。

月桂姐叫不应九斤儿,只好挤着去找进香许愿的女客。往年逢庙会,单身的闺女们总想打男人堆里挤出去,挤到闺女多的地方;不管生,不管熟,不管姑姑姨姨姐姐妹妹,火热的一把拉住手,再也不松开;就这样,转眼拉成一条花花绿绿的长龙。

月桂姐挤了一阵,一把拉着一个闺女的手,那闰女转过脸,声音哀哀切切的:桂妹妹,妳也上香来了

哎,我道是牵着谁?原来是菊花姐。月桂姐得了救星似的,抬眼再看菊花,木木呆呆,不是往常那样浑身活跳劲儿了。

婶婶呢?

我妈在前头。菊花说。满脸的汗,也不去抹。

金锁儿他怎样了?月桂姐紧握着菊花的手,满心替她难受。

菊花光是挤眼,挤下一串泪,落到别人的鞋头上去了。嘴唇哆嗦了半晌,才委屈的:谁晓得呀也抬到镇上来了,广德堂抓了两付药,老先生说能好的,唉能好,听说是伤了内脏,成瓦罐的吐血我我呵嗬桂妹妹

别这么的,菊花姐。月桂姐劝慰着:菩萨面前多祷告,但望他能好,不要再上蹻子了。别这么的,别人全在瞧着妳啦,别人会笑妳咧

好容易才劝得菊花止了泪,月桂姐抬头去找九斤儿,人堆里找人,好像大海里捞针。身不由自主的跟着龙头摆动,开头还是龙尾,慢慢的,一个一个朝上加,把月桂姐变成龙腰。透过人头的空隙,有时看得起殿脊上夺珠的石龙,一忽儿短,一忽见长;但觉正绕着庙门转。挤向把戏场儿边,前头不动了,后头还朝身上压。

该死的,塞住了!

菊花回过头:慢慢挤着罢,桂妹妹,天还早哩。

身边就是跑马卖解的场子,两匹马跑得正急,一片密麻般的鼓声,许多卖零食,卖花灯的担儿,叫挤得连根摇晃。一个卖狗皮膏药的南方蛮子,梳着假八宝云髻,正扭捏地唱着水浒传上事:母大虫,孙二娘、开黑店、谋害景阳岗、打虎武二郎一壁唱,一壁乱找秃头送膏药,包秃子三年后长毛。

好容易挤到香棚口,月桂姐伸手打荷包里捏钱,买了香烛。忽然间,抬眼看见远处的九斤儿,满头晶亮的汗粒子,斜着身子挤哩。

嗳,九斤儿,九斤儿!月桂姐叫。

一阵紧密的鼓声把什么都遮盖了

九斤儿正螃蟹般的横着挤,恍惚听见月桂姐的呼唤;顺住声音挤过去,在一条长龙头上,一条辫儿一条辫儿的挨着数认,寻找那串紫蜈蚣花。紫花闪跳两下,在人丛里现出来,又闪跳两下,被人头埋了。

正楞着,猛见那边挤来一帮人,全是玩会的打扮,嘴叨烟卷,浑身二流子样。那帮人挤过去,九斤儿但听身后有人说:宋三他们,又去踩闺女绣花鞋去啦!

当心脚底下!闺女们关照着。

一声长长的唿哨儿响,那帮人并不踩鞋,却抢着去摘闺女们头上的花朵;霎眼功夫,花朵全像长了翅膀,飞到那帮人掌心去了。没了花,哪能找着月桂姐,猛可地,眼前一亮,可不是月桂姐头上那串紫蜈蚣,抓在一个人的手。九斤儿认出宋三来,本想一把抓住他,怎奈隔着人潮,转瞬之间,就不见了宋三的影儿啦。

挤到香棚口,别人朝竹筒里扔进三个铜子,抓了一把香烛,九斤儿也学着,朝竹筒扔进三个铜子,没好没歹的抓了一把香烛。还是先进庙去,叩头许了愿罢,九斤儿想。主意打定了,便挤进了庙门。

大殿两边,分立着两棵梧桐,进庙上香的排成两路,九斤儿没抬眼,跟着排了;进了殿,瓦廊的石座儿上,站着两座神像,一边是眼光菩萨,浑身挂着通明眼(注:以黄裱纸剪成眼状,中画通明神咒。);一边是瘟神,浑身遍钉着烂膏药跟消灾药。殿中央,一只千斤大铁鼎,投进了无数把香支,蓝蓝的火焰伸有五六尺高,烟篆飘到梁顶去,把描龙绣凤的殿梁全薰黯了。神龛那边,斜斜吊起黄绫幔帐,两盏长年不灭的玻璃佛灯,微摇着七彩的璎珞,照亮了慈眉善目的泰山娘娘的脸。

面前的上香人,纷纷把香烛扔进铁鼎,跪下去叩头许愿。一个浑身穿红,烧着火似的新嫁娘,将她亲缝的童鞋,挂在送子观音的手上。九斤儿望着神像,抖手扔出香烛去;香烛在鼎中腾着光,九斤儿便在蒲团上跪下了。

心愿是遥远的,九斤儿并不像梁山伯那么傻;除了对菩萨,才能说得心底下的话。祷告完了抬眼一看,直把九斤儿看傻了;原来上香的人,全按男左女右分开的,只怪进庙时没留神,排到右边来,左右前后,全跪着花花朵朵的闺女们。正慌着埋下头,腿肚儿上吃人捏了一把,一转头,月桂姐正朝自己撇着嘴。

瞎冲瞎闯的,叫方丈见了要见罪的,还不快走。

九斤儿抱着头,脸红脖粗说不出话来,估量着自己许愿的言语,全叫月桂姐听去了。两人走出来,到了庙角上,背靠着红墙,谁也不说什么话。本来全是闷葫芦,彼此心里有数,这回却变成玻璃盏,里外通明了。两人许的是同一个心愿,月桂姐记牢了九斤儿在菩萨面前许下的话,一字有一字的心意,一句有一句的真情。梧桐梢儿上,不知在什么时刻飞来一对黄鹂鸟,亲亲热热的追逐着,流水般的鸣叫;跳上跳下的,啄落了一只带桐子儿的桐壳来,盘旋着落在月桂姐的肩上。

别再瞒着人了,九斤儿。月桂姐手捻着桐壳儿转,别过脸去,痴痴的瞪着红墙:有话你该跟我爹去说。

九斤儿怔怔地,浑身发烧:我我一个弄船的穷娃手妳爹不会答允的。

两人突然掉转脸,互望着,眼窝全盈着泪。东边树上的那对黄鹂鸟,串着枝儿跳,一翅飞到西边树上,又一翅飞走了,天蓝得就像灵溪的水,水面上没有一片云。月桂姐叹息着,怕过爹守着的那一关,弄船的娃子,没有个根基满耳全是爹固执的声音若是走了九斤儿,若是灵溪上再听不见他的橹声,她不敢去想;根生土长的酒铺,常年流水般的客,一年一度的庙会,全与她没有多大的关连,若叫她守着那些,宁可压根儿不遇见九斤儿倒好!

九斤儿也楞傻着,落在遥远遥远的黑里,妈摇橹时唱着的船歌,如今仍在心头上飘响,橹尖咿呀地,拨动一寸一寸不同地方的流水老家也有一座庙,妈也带着自己赶过庙会。爹在庙会上跟别人斗鼓打群架,浑身从上到下,全是刀搠的洞。临死拉了自己的手:好好儿的待你妈,不要再学爹跟人争强少年不苦,老来贫,早点苦着挣着娶房亲爹死后,那条船飘到南方,再回头,妈的船歌也跟她埋葬了,孤坟到底埋在哪儿?单记着入葬时,堆一片新翻的黄土。

打遥远的黑里回来,九斤儿咬牙忍住了泪:秋凉我放长班船,月桂姐。九斤儿眼里闪着光:只要妳肯跟我苦,真哪,我九斤儿把命卖了,也得挣够定礼钱!

若是我爹不允呢?九斤儿。

那那九斤儿浓眉皱成一条线:那我九斤儿认命苦不再回来

两人靠在红墙上,也不知呆了多么久,就那么相隔一块方方的佛字,痴痴的说着他们的梦。远远的佛殿,远远的上香人,没人听清他们说些什么。笑也笑过了,哭也哭过了,月桂姐像在清醒里做了一场梦,九斤儿也重新拘束起来,空空儿中竖着穆老爹那一关。两人许是待得久了,惹起上香人的回望。

还是到绿杨居酒楼去罢。九斤儿望望天色:也快上会啦。

两人走至庙门口,月桂姐突然停了脚步,懒懒的扶着庙门边青石鼓儿上的狮头,说:你先走,九斤儿。别让人瞅着了,又嚼烂了舌头

七

日头照着绿杨居酒楼下的拱廊。九斤儿挤到廊下边,靠着一根石柱儿站,头顶正悬吊着一只画眉笼子;笼影落在九斤儿的白褂上,风吹着影儿打旋。酒楼正对状元桥跟桥那边的空场子,又有敞楼,正是看赛会的好落头;等着看赛会的都朝这边挤,楼上挤得压折了栏杆。肆里的堂倌还依老规矩:门口吊起迎会的钱囊,上楼看会的朝钱囊

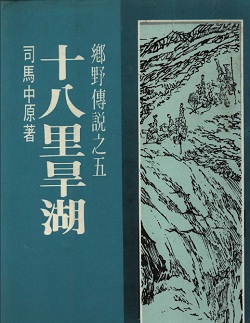

十八里旱湖

司馬中原

小说园地

类别- 2023-02-05发表

-

186451

已完结

© www.iabbook.com

按 “键盘左键←” 返回上一章 按 “键盘右键→” 进入下一章 按 “空格键” 向下滚动