一、少女的面庞

这是真木弘子第一次,也是最后一次看到西井纪美子。距黄昏还有一段时间,弘子要把楼上自己的房间窗帘拉拢时,看看正在降落的雪,恰似羽毛轻轻飘落,连续不断地落到地上。弘子抬起长长睫毛,仰望天空,雪到底是从灰暗低垂的天空哪一个角落下来的?看上去好像是从屋檐附近涌现的。

对面那片草原和竹丛昨天还呈出绿色,今天已经被白雪掩覆了。竹丛右边宽阔的空地上,稀稀疏疏长着的胡桃树或槐树等树枝也挂着雪花,美如图画。

真木弘子的家是在札幌巿手稻宫泽,从弘子家附近到远远的石狩原野之间,是一片坡度不大的斜面,其间是无数的住家。要是往常,一眼可以看到远方的房屋,但今天由于雪花霏霏飘落,两百公尺前面就已蒙胧不清了。

现在才十一月,这场雪大概两三天就会融化吧。弘子心里想着,眼睛忽然停在门前的路上。越过窗下七灶树梢,看到一个穿茶色和白色相间的四方格花纹大衣和灰色长裤的年轻女性,怯怯地向真木家走来。这个手中只拿着小型皮包的女性,不知怎么,吸引了弘子的注意。那女性走近门前,举起戴着黑手套的手,擦擦门牌上面的雪。真木家的玄关比通路凹入八公尺左右,那女性向玄关张望了一下,然后怯怯不安地走进院子的通路。但她又突然站住,抬起脸,刚好与楼上俯视着她的弘子打了照面。刹时,不知怎么,那女人赶紧转开了脸,接着一转身,匆匆走出大门,从隔壁的通路弯走了。

(好奇怪的人)

显然这个人是要到真木家来的,可是,为什么看到我就慌忙走掉?也许她是新的推销员,推销化妆品什么的。不,不可能是推销员,因为她仔细查看了门牌才进来的。到底有什么事?到我家来找谁?弘子斜着头,拿起豆点花纹的围裙系上,走下楼去。

今天吃杂烩,不需要做什么。母亲胜江伸伸脊背,捶捶自己的肩头,一面对走进厨房的弘子说。

哦,对了。

今天是礼拜天,早上已经帮忙母亲预备了杂烩用的材料。十二席的起居室内,一套茶色沙发摆在绿色的地毯上面,父亲洋吉眼睛看着彩色电视的摔角节目,以情绪良好的声音说:

哇,今晚吃杂烩?

洋吉的背部虽然已略弯,但头发乌黑,脸色也不错,看起来比五十五岁年轻五、六岁。比他小三岁的胜江,由于鬓发已斑白,而且身材比丈夫高大一些,所以有时看来似乎老一点。

妈

弘子叫了一声,又闭上嘴。如果告诉母亲,有个奇怪的小姐走进大门又折回去,母亲一定不感兴趣。母亲胜江在电视新闻或报纸上看到残虐的杀人事件,或飞机失事的消息,也从不表示惊讶或同情。她热心于家事,也会做一手好菜,家里总是插着美丽的鲜花,但弘子常觉得母亲似乎缺少了什么。

一会儿,晚饭时间已到,弘子的哥哥荣介和不二夫,被弘子从楼上叫下来。荣介在饭桌前面坐下来,马上从和服袖内拿出一瓶威士忌,放在自己面前。父亲洋吉瞟了威士忌一眼,轻轻揉一下鼻头,拿起酒樽,把酒倒入杯子。

这个萝卜很好吃。不二夫诚实地称赞。

洋吉又揉揉鼻子,只有不二夫一个人发现这是父亲洋吉焦急或不满时的习惯,其他的人都认为洋吉总是情绪非常好。

真的?不二夫最懂得品尝。向来面无表情的胜江被称赞她所做的菜时,也终于露出了微笑。

算什么?不过是杂烩而已,傻瓜都会做。荣介把冰块放入杯内,用鼻音笑笑。大家对他的话,早已不感到惊奇。只要把汤汁熬好,然后就是用小火慢慢煮一两天就行了。

哦,荣介虽然是男人,对做菜倒满内行的。不过,荣介,你妈做的杂烩,加入了感情。

父亲洋吉的语气使弘子烦躁。

(都是爸爸不好,何必讨好大哥?)

还不到四十岁就做了中学校长的洋吉,是个和平主义者,只要家里没有人争吵,他就认为是平安无事。弘子内心时常不满意地觉得父亲是平庸的教育者。在这个家里,似乎没有深刻的谈话,也没有温暖的谈话。

二哥,油豆腐的味道也不错呢。

我也只讲这种话而已,弘子自嘲地想,一面把油豆腐夹到不二夫的盘子里。从这方面的意思说,弘子认为荣介刺伤感情的话,反而是最真实的。

(虽然如此,大哥的话尽管真实,却毫无用处)

荣介,你的威士忌味道好吗?洋吉本来是想问:给我一点威士忌如何?

啊,很好。

荣介大学毕业后,在商社做事已经六年了,从来不懂得送东西给别人,可是,却会向别人要东西。

不二夫从小就了解哥哥的性格。比方就曾经发生过这样的事:一年夏天,附近五六个朋友结伴到手稻山玩。那是不二夫中学一年级,荣介中学三年级,放暑假的时候。到登山口前,荣介在山麓的小店买了几个豆馅面包。爬到半山时,大家都觉得饥肠辘辘。

休息一下吧。

在一处水泽旁边,荣介提议说,并打开他的纸袋,这时大家都期待着荣介的面包,但荣介没有给任何人面包,独自吃着。没有一个人带吃的东西来,因为本来没有预定爬手稻山,玩到一时半,不知谁提议到附近爬山而来的。

荣介,给我一个面包怎样?一个小学五年级的孩子忍不住伸手问。

给你?为什么?

肚子饿了嘛。在炎热的阳光下,这孩子哭丧着脸。

我的面包为什么一定要给你?这是我用钱买来的,如果你付钱,我倒可以卖给你。

好,我买。

我也买。

大家都说要买,但没有人带钱。

什么?没有人带钱?那么,回家后,一定要还我二十五圆。

二十五圆?荣介,你买一个面包才十五圆吧?刚才那孩子不高兴地说。

不愿意就拉倒,十五圆买的,十五圆卖的话,能赚什么?

荣介把纸袋合拢,那些孩子们不得不答应付他二十五圆。

回家后,荣介对不二夫说:

钱就是用这种方法赚,你在学校学到需要与供给的原理了吧?

荣介得意洋洋,但不二夫觉得他可怜兮兮,仅仅为了五、六十圆的交易,哥哥丧失了友谊。从此,每次抬头看到手稻山,不二夫就忆起这件事。

荣介,你洋吉嗫嚅着,喝下杯中的酒才说:也该结婚了,二十八岁了吧?

是的,胜江先蹙着眉,点头回答。

我不结婚。

为什么?

洋吉的眼睛匆匆扫了一下吃着菜的不二夫,然后才注视着荣介说:

你不结婚,后面的人不方便。

不二夫他们要结婚就尽管结吧。对我来说,女人是不经济的东西。本来一个人花的钱要两个人花,而且来往的人也多,女方的父母、兄弟、亲戚,一大堆,多浪费钱。

不过,人不能一个人活在这个世界。

虽然如此,我不愿意和不想来往的人来往。

大哥也真可笑,那你和没有亲人的孤女结婚好了。

荣介舔舔比别人略红的嘴唇,露出讽刺的笑。弘子,女人都会生孩子。

那当然啊,讨厌。

讨厌的是女人。生了孩子,就得给他吃,给他穿,而且还要让他上学。

洋吉和弘子的视线迅速地相遇,又分开。

不过,大哥,我们也是被生出来,被抚养长大的。不二夫松开外套的扣子,与平常一样,以温和的口气说。

那是不同的问题。反正对我来说,生孩子,花钱的女人,只有一句形容词,就是不经济的动物。

哦,就是说,你是钱比一切来得重要?

洋吉知道长子荣介从小就有缺陷,现在才对他说点什么也没有用处。

那当然,爸爸,除了钱以外,什么东西靠得住?只要拿得出钱,任何东西都可以得到。

是吗?钱可以买到一切东西吗?我倒想要钱买不到的东西。

不过,爸爸,钱买不到的东西能得到吗?恐怕不容易。像爸爸这样交际应酬,对人和蔼可亲,可是,真正要好的朋友,恐怕三个都不到吧?以为要好的朋友,谁知道他在背后怎样说你?

干嘛废话连篇?快点把酒喝完,吃饭吧。胜江收拾了自己的盘子,站起来。

荣介听而不闻地继续说:

爸爸,爷爷留下那一片苹果园,使你得到意想不到的巨款。可是,你不懂得用钱的方法。买下这一百坪地皮,盖了一幢房子而已,其余的钱都存放在不二夫的银行。虽然不二夫的面子好看,但一点用处也没有。要是我,我要盖高级大厦,分层出售。

洋吉不住地揉着鼻子。荣介一手插在胸前,喝了一口威士忌。

爸爸,因为盖房子热潮而得到的钱,不会少于五千万吧?如果不动地放着,钱的价值只有减少而已。要是爸爸好好运用这笔钱,那么,留给我们的时候会增加三倍,或五倍。

谈到钱,荣介的眼光总是有些残忍,弘子想。

爸爸不需要留钱给我们,是不是?二哥。

那么,只留给我一个人,谢谢。荣介露出蔑视的脸色。

荣介,难道没有你中意的女人吗?洋吉改变话题。

女人是玩的对象,不是中意的对象。我中意的,只有钱而已。荣介笑着说。

可怜,大哥生下来的时候忘了生一颗心。

弘子以轻蔑的语气说的话,并不会使荣介改变脸色。

啊,忘了生一颗心实在幸运,免得被无聊的女人迷住。

这时,门铃响,弘子出去开门,在门灯下面,一个苍白的女子怯怯不安地睁大眼睛望着弘子。

咦,不是刚才

发现是刚才从楼上窗子看到的女子,弘子一时说不出话来。

我我叫做西井纪美子,请问,这里是真木荣介先生府上吗?

是的,荣介是我大哥。

弘子把门开大一点,让对方进来。从刚才到现在已经有两个小时以上,她一定都在雪中徘徊。弘子忍不住看看对方寒冷的脸蛋。

请问,可以见到他吗?

妳稍等一下,我马上去喊大哥。

稍等一下,这种说法是否含着平时在HKS电视公司询问处上班时,职业性的语气?弘子同情的眼光,再度看着这个自称为西井纪美子的女性。大概与我同年,二十二、三岁吧?

大哥,一个叫做西井纪美子的年轻小姐找你。

弘子站在荣介面前,在年轻小姐的地方故意加重语气。

荣介一字形的眉毛突然一动。

西井纪美子?告诉她,我不在。

不行,我已经说你在家。

以为在家,但并不在也有这种情形吧?这一点小事都不会应付,怎么能在电视公司做事?荣介一只手依然插在怀中,把酒杯送到嘴前。

可是,哥哥,她好像在这附近徘徊了三个多小时,不能决定是不是要进来呢。

弘子多说了一个钟头,是为了替西井纪美子争取荣介的同情。

我不想跟这个女人见面,纠缠不休。总之,我讨厌女人。

管你讨厌不讨厌,不像男子汉,你自己去拒绝好了。

弘子不打算再出去,但荣介也不站起来。胜江仿佛什么事也没有发生一样,开始洗碗盘。

算了,你既然不见她,我去好了。洋吉放下酒杯,静静起身。

荣介仍拿着威士忌,目光锐利地望了站着的父亲一眼,咧嘴笑起来。一边的脸颊出现雕刻般清楚的纵皱纹,使他的脸看起来阴森可怕。

爸爸,你和西井纪美子见面,打算怎样?

没怎样,只是听听她要说的话。

喏,坐下吧,反正她要说的话,我已经知道了。

知道?还是出去听一下才好。洋吉温和地说着,要往出口走。

爸爸,纪美子已经有三个月身孕了。不,也许四个月了。她一定是来要求结婚的。

什么?三个月身孕?真的吗?荣介。猛然回转头的洋吉脸上出现了狼狈神色。

干嘛这样大惊小怪?才不过是让女人生孩子而已,我也会啊。

擦拭着饭桌的弘子停下了手,注视着长兄荣介。不二夫坐在沙发,脸色苍白,不想正眼看荣介。

总之,把她带到里面来好吗?荣介。洋吉避免伤害荣介地柔声说。

弘子焦急地蹙眉望着父亲的表情。

不必让她到里面来。算了,没办法,我出去跟她说吧。荣介把杯中剩余的威士忌喝干,站起来,一只手依旧插在怀中。

荣介以威吓的粗暴动作打开门,走出玄关。接着,荣介粗气的声音就从没有关紧的门缝传过来。

妳来干什么!

弘子一惊,看看洋吉。坐在不二夫旁边的洋吉不住地揉着鼻子。

弘子屏着气,竖着耳朵,留意门口的声音。那女人不知在说什么,声音断断续续。

哼!不过,谁知道是不是我的孩子?或者妳有证据可以证明是我的孩子?

荣介侮辱人的话使弘子忍受不了。

大哥太过分了,爸爸为什么不去教训他?

洋吉假装听不见,瞪着空间不回答。

那女人又说了什么,只听到荣介压低的声音。大家都静坐在灯下倾听时,背着身在擦拭碗盘的胜江却望着窗外飘舞的雪,好像什么事也没有似的说:

雪下个不停,也许不会融化了。

弘子不由得感到毛骨悚然。

好像被人按在沙发角落的不二夫,清亮的眼睛悲哀地转向母亲。

那女人似乎哭了,听到间断的哭声。荣介突然笑起来,他说了两三句什么。接着,玄关的门拉开,然后又关上。

荣介笑嘻嘻地走进来。

回去了?洋吉放下心似地抬眼看荣介。

嗯,回去了。荣介站着俯视父亲。

你怎么跟她说的?洋吉嘴里衔了支烟,不二夫立刻拿起桌上的打火机送上去。

她说假使不跟她结婚就要死,所以我告诉她,要死就死好了。荣介不胜无聊地抚摸着下巴。

什么?要死?荣介,那不是很糟吗?

怎么会?女人都说要死要死,才不会死哩。去年也有一个这样的女人,嚷着要寻死,我说随便,结果也没有死,很快就和别的男人结婚了。女人都是这个样子。

荣介在洋吉对面慢慢坐下,翘起二郎腿,和服下摆分开,露出了毛茸茸的腿。

不错,洋吉,人都是这样。送茶来的胜江,先端一杯放在洋吉面前说。

不过,荣介,我在教育界工作,我的儿子玩弄女人的话,我那有脸见人?我以为你和不二夫都是品行端正的青年,所以很安心

到不二夫旁边来剥柿子皮的弘子突然抬起脸,父亲的话使她产生受骗的感觉。她以为父亲会对那位小姐表示同情,想不到父亲毫无痛痒,只说他没有脸见人,却不说对不起那位女性。只有自己的立场和面子问题是父亲所重视的吗?把剥好的柿子放在父亲的盘里,弘子又看看父亲的脸。

柔和的,经常含着微笑一般细小的眼睛,端正的鼻梁,男人少有的小巧而高尚的嘴巴,是张看上去似乎拥有高尚人格的脸型。社会上的人都说父亲是有人格的人,但这句话现在却使弘子觉得是谎言。

放心,爸爸,我不会做出让人们抓到把柄的事。我不打电话,也不写信,而且从不和女人一起在街上走。

是吗?不过,以后不要再跟女人胡闹了。

那办不到,爸爸。

咦,大哥,你刚才不是说,你不会喜欢女人?可是,怎么让人家怀孕

傻瓜,弘子,让女人怀孕,并不是喜欢女人。我只是生理上的需要,和女人睡觉,一次也没有喜欢过女人。荣介泰然地拿起他的威士忌上楼去了。

恶心!弘子说,荣介却头也不回。

弘子,荣介是诚实的,也许所有的男人都和荣介差不多,即使是不喜欢的女人、陌生的女人、或半老徐娘,只要是女人就好,是不是?洋吉。

胜江没有表情地说着,舔舔吃过柿子的嘴唇。不二夫悲哀地望着她,她也佯装没有看到。洋吉按熄香烟,又不安地揉揉鼻子。弘子挥一下手,好像要拂开烟雾一般,然后走到靠近阳台的地方,把沉重的金黄色窗帘拉开一些。院子里,有水银灯照到的地方,可看到降落的雪宛如白色羽虫飘舞着。

雪连续下了两三天,以为已经不会融化了,想不到昨天转为暖和,今天已经差不多溶光了。弘子从HKS电视公司干净透明的询问处窗子,眺望对面北海道厅政府的院子。

从雪下面出现像是用水彩涂过一样翠绿的草坪,像撒了白粉一样,还剩下少许的雪。草坪和水松树那一边,可以看到道厅红色砖墙的一角。

从短期大学毕业,到电视公司任职已经三年。询问处的工作想不到相当复杂,需要用脑用心。不过,弘子觉得这是一份有意义的工作,由于她的接待,可以给予来访的人们小小的喜悦。甚至有些带着疲倦来临的人,因为弘子的态度亲切,立刻露出了愉快的笑容。因此,她不认为询问处是不重要的工作。对某些访客而言,他们对询问处弘子的印象,很可能就是对HKS电视台的印象。

自动门开了,三个携带三、四岁小孩的母亲,打量着四周,一面走进来,弘子一眼看出是来参加下午播出的种痘后遗症问题的人。

欢迎,参加种痘节目的吧?辛苦了。弘子笑容可掬地对这些路不熟的母亲弯弯头,仔细地指示导播今野告诉她的休息室。

休息室左边就是厕所。

对带着小孩子的母亲,她从不忘记告诉她们厕所的位置。孩子们对她挥挥手,让母亲牵着,从右边拐弯走去。

再过十分钟就是十二点,中午休息时间由守卫松木代替。看到穿着红红绿绿各种颜色大衣从窗外经过的年轻小姐,弘子不由得忆起下雪那天,西井纪美子苍白的脸庞。

她那怯怯不安的样子,使人想到不懂世故的胆小的性格。

要死就死好了

大哥荣介冷酷的话,浮现在弘子脑海。弘子偶尔曾看到荣介和年轻女性走在一起,也有女人寄厚厚的信给荣介。

不过,第一个到家里来找荣介的人,是西井纪美子。

哥哥对待那些女性,也许和对待纪美子一样,冷酷地伤害她们吧。弘子又难过地想起纪美子来访时,怯怯不安的神情。

真木小姐!

突然听到叫声,抬起脸,看到导播今野微弯着背,站在窗口。

啊?

中午了,不去吃饭吗?

不是有种痘的节目吗?

不,那是森兄的工作,我今天刚好有空。

好,马上去,可以等我一会儿吗?

今野结实的脸点了点。他时常邀约弘子吃午饭,看起来似乎有些鲁莽,但为人诚实,是男性同事当中,和她最亲近的人。

到守卫室对松木说了一声之后,弘子穿上浅蓝色大衣,向外面走去。

今野先生,你的大衣呢?

穿着白色高领毛衣和茶褐色西装的今野眯着眼睛仰望天空说:

今天天气很好。

这是札幌少有的无风的日子,温暖得不像初冬的季节。

他们在热闹的街上走了两百多公尺,进入一家饭店地下室的餐厅,这里分为中华餐馆和日本料理两种。

妳想吃哪一种?

日本料理。你呢?

随便。

今野双手插在裤袋,进入日本料理店。店内已有很多客人,他们两人相对坐在电视机前面。叫了两碗面后,今野习惯性地微眯着眼睛,注视着弘子。

什么事?

不,没什么十一月到今天结束了,我有个同事是十一月三十日生的,脑筋非常好。今野的视线仍停在弘子脸上。

不要嘛,怎么这样瞪着人家看。

弘子双手夹着面庞。今野终于把视线移到桌上,但很快又正面注视着弘子。

我是在想,我们两人到底是什么?

是什么吗?不是朋友吗?

朋友?不错。今野拿起烟灰缸上面的火柴来看。

我们是朋友嘛,难道不对?弘子好像在问自己。

今野虽然不英俊,但肤色浅黑而男性化的面孔颇具吸引力。还有他的诚实,也是弘子所喜欢的。

昨天我母亲让我看了相亲照片。

哦,是怎样的人?

妳有兴趣吗?真木小姐。

有啊,因为这个人说不定会跟你结婚。

今野再度注视着弘子,片刻后才说:圆脸,大眼睛,蛮可爱的,有点像妳。但我不在乎这些,昨天看了照片之后,我突然想起妳,想到我和妳到底是什么?

弘子不禁低垂了眼睑,她一向把今野当做比较亲近的男性朋友而已,现在今野似乎要说什么。

真木小姐,妳有没有比我更亲近的男朋友?哦,不,男朋友的说法反正是比我要好的男性朋友,有没有?

没有。弘子坦白回答后,抬起眼睛,乌黑的睫毛像戴了假睫毛一样长。她把眼光移到今野后面的电视,萤光幕上出现拉面广告,一个男孩子张大两手,满脸讶异。

那就是说,和我最亲近?

弘子的眼睛望着广告中的男孩,点点头。穿着豆沙色没有花纹和服的少女,端着面来了。

这样我就安心了,想到妳也许已经有了情人,我就睡不着。

你的面快冷了,今野先生。

面快冷了吗?哦,不错。今野说着,夹起了面条。

望着今野有几分哀伤的样子,弘子一面想像自己和今野终生一起吃饭情景。

我确实可以我自我陶醉地相信妳并不讨厌我吧?

是啊,我并不讨厌你,我喜欢你啊。

真的?大概只是可以爽快地说喜欢的程度吧。今野苦笑了一下,开始吃面。一会儿,突然紧张地抬起脸。真木小姐?

弘子越过今野的头看着电视,脸上闪过惊讶,今野也转头看背后的电视。

这时是播报地方新闻的时间,HKS的播音员以口齿清晰的声音在报新闻,播音员的脸消失,立刻出现这样的文字:

真驹内泉町的西井纪美子(二十三岁)

播音员的脸重新出现说:

纪美子小姐自杀的原因,从她的遗书知道是失恋。

认识的人吗?

弘子脸色苍白,一句话也说不出,只呆呆地注视着萤光幕,镜头已经变成冬天登别温泉旅馆的广告了。

凛凛寒风呼啸着,吹得房屋似乎摇动起来,雪珠敲打着玻璃门,发出劈劈拍拍的声音。才七点半,这一带因房子稀疏,已经像深夜一样,连车辆都没有。

刮风了。洋吉喃喃自语。

真讨厌,一小时前就开始刮风了。坐在地毯上编织披肩的胜江,斜眼看洋吉的脸。

弘子怎么这样晚还不回来?

荣介和不二夫早已到楼上去了。

她的年龄已经不会迷路了。

胜江说话的时候,手也不停地编织着。她的生活一分钟都不浪费,经常在做事。打电话的时候,不是弯曲脖子,就是移动手指,做运动。婚后三十年间,除了生产的时候,从没因病躺在床上。

(这家伙很强壮)

洋吉时常在心中这样说。他不曾看过妻子病弱的样子。妻子健康使他感谢,但一面又觉得有些可恨。

洋吉本身也是健康的,不过,两年左右就会来一次腹泻或感冒。

可是,变成风雪的话,车子就不能开了。

放心好了,国道经常有除雪机在除雪。

真木家是在距离国道约三百公尺的地方。

也可能发生车祸。妳这个人,谁回来晚,妳从不担忧。

我不担忧,因为担忧也没有用。

妳这个人我实在不了解。

洋吉嘴里说不了解,却有趣地看着妻子的脸。

洋吉和胜江是相亲结婚的,胜江的体格比洋吉好。那是洋吉从师范学校毕业,担任小学教员那年秋天的事,洋吉二十六岁,胜江二十三岁。胜江的头发往里卷,面孔略长,皮肤白晰。和那时候大半的人一样,他们也是相亲一次就决定了终身大事。

相亲后两个月,他们就结婚了。相亲时,胜江并没有娇羞地低着头。洋吉认为这是开朗的性格,因而结婚了,事实上她的性格并不开朗。

洋吉回想着这些往事,一面望着正编织骆驼色披肩的胜江。

喂,今天几号?

十二月十号。胜江冷淡地答着,看看日历。

咦?胜江,今天不是结婚纪念日吗?

啊,是吗?胜江面无表情地回答。

妳这个人不担忧,也不欢喜,真是个不动感情的女人。

想到今天是几十年前结婚的日子,或是第一次见面的日子,也得不到一个钱。我认为没有比纪念日更无聊的了,尽管回忆,也不能退回年轻时候的日子。为纪念日而高兴,感情也不见得更融洽

是这样的吗?

是这样。

洋吉折着手中的报纸,报纸发出沙沙声。

荣介也实在教人伤脑筋。

西井纪美子自杀的事,忽然钻入洋吉心中。胜江没有回答。洋吉看看她,苦笑一下,自言自语地说:

要看电视吗?

胜江轻轻打着哈欠着,这时门铃响起来。

可能是弘子。

弘子不会按门铃。

胜江又打一次哈欠,指头插入头发,抓了两三下头,向玄关走去。

玄关外面发出男人的声音,胜江马上返身进来。

洋吉,这些人来找你。胜江拿出三张名片。

启北大学文学部教授,西井市次郎。

看到第一张名片,洋吉就改变了脸色,经常含着微笑的小眼睛闪了闪。

西井治

这张名片没有头衔,服务机关是人寿保险公司,看到最后一张名片时,洋吉的眼睛更加闪亮,那是:

北海新闻文艺部,志村芳之。

怎么办?他们说要找你和荣介。

糟了。

洋吉注视著名片,不安地看看时间,已经过了八点。以拜访的时间来说,似乎晚了一点,但它暗示了这次访问的重要性。

反正不能不接见,把他们带到客厅吧,然后叫荣介下来

你自己去叫荣介吧。胜江说着,又向玄关走去。

洋吉不安地在房内来回走了两三次,大大地叹了一口气,然后上楼。上了梯子,右边是弘子的房间,左边是不二夫的房间,对着楼梯的房间是荣介的。只有弘子的房间没有灯光。到了楼上,风声似乎更大了。在嵌在走廊天花板小小的四角形电灯下面,洋吉再度叹了一口气。

什么事?爸爸。荣介坐在椅子不动,回头看着敲敲门走进来的洋吉问。

八席的日式房内铺着黄色地毯,上面摆着洋式桌子和黑色立体电唱机。没有一本像样的书,桌上的书架只有几本杂志而已。不过,靠墙却有个大酒柜,满满陈列着大大小小的洋酒。

荣介,有客人来找你。

客人?是谁?这个时候才来?

大概是西井纪美子的父亲。

西井纪美子?霎时,荣介吓了一跳。

不知道他们是怎样的关系,有一个新闻记者一起来。哦。荣介以蓄得长长的小指甲挖着耳朵。

总之,必需到客厅去一下。

他们到底来做什么?

我不知道,不过,三个人一起来,而且在这样的时间,可见是很重要的事。

重要的事吗?荣介一只脚搁在椅上,露出不情愿的表情。

从小荣介的性格就任性而傲慢,客人来了也从不打招呼,经常把脚朝着客人。因此,被洋吉打过几次。

可是,荣介的任性不但没改善,反而变本加厉。念高中以后,洋吉就不再打他、骂他了,因为荣介动不动就大声反驳。教育者的家庭不能老是吵吵闹闹,洋吉宁可睁一只眼闭一只眼,让家里平安无事。荣介就捉住父亲的这个弱点,做他想做的事,说他想说的话。

洋吉时常想,荣介和不二夫的性格为什么恰恰相反。不二夫六岁的时候,发生过这样的事:不二夫用玩具卡车载着石子在院子里玩,比他大两岁的荣介走过来说:

这算什么?

突然把卡车踢翻。不二夫惊讶地看着哥哥,没有说什么,乖乖地到沙场那边挖沙坑。可是,荣介又过来,把不二夫做的沙山踢倒。不二夫毫不反抗,站在苹果树下看着哥哥踢沙山。

洋吉从走廊看到他们这种情形,打过荣介,严厉地训斥他,但往后类似的情形又发生过许多次。由相同的父母所生,在同一个家庭抚养长大,为什么性格相差这样大?洋吉不能不对教育问题产生深深的疑问。

红色的花开成红色。洋吉常常这样想,他觉得教育和环境到底改变不了本性。

一定是重要的事。

讨厌,我不想见他们,爸爸。

那不好,今天大概非接见不可。

不要。也不先征求一下,马上要求见面,未免自私。

如果打电话约时间,荣介一定会溜走。不错,纪美子的家长不先打电话也是个办法,洋吉想。

我不知道他们的目的是什么,不过,你妈已经说在家,现在不能突然变成不在。

怎么这样不懂事?伤脑筋。那天晚上就应该知道了,何况是纪美子的父亲,为什么要跟他见面?

哦,你也感到棘手了?

哼,才不是棘手。荣介意外地说,好吧,没办法,去见他们吧。

荣介虽然这样说,却迟迟不站起来。

不能让人家等太久,赶快准备吧。

荣介对催促他的洋吉说:

爸爸,让不二夫代替我怎样?

不二夫?

反正谁也不认识他,让他们以为不二夫就是我也没关系。

现在不是说傻话的时候。

兄弟嘛,有什么关系?不二夫不会反驳,一定能好好应付。

又来了,洋吉想。荣介不但傲慢,而且卑鄙,一点不负责任。那是做事任性的人特有的想法。

总之,不要开玩笑,下楼吧。洋吉不理他,打开了门。

呸!没有办法。荣介无可奈何地离开椅子。

听着,荣介,我们还不知道他们有什么企图,要有礼貌地接见人家。洋吉一面下楼一面低声说。

这个我不管,我不是有耐性的人。

到了楼下,胜江正在泡茶,看到他们下来也不说话。

妈,那些家伙是怎样的人?

像你这样的人。胜江回答,不笑一下。

寒暄后,陈述了对纪美子的惋惜,互相介绍之后,出现了尴尬的沉默。一阵风吹得玻璃门卡哒卡哒响。纪美子的父亲和长兄以及表兄都看着桌子,默默不响。

今夜可能会刮风雪。洋吉觉得不能不说点什么,但无法像平常一样圆滑。

是的,不过,好像比刚才小一点了。纪美子的表哥志村芳之记者掠着没有抹油的头发回答。与严肃的父亲,及阴沉的长兄相比,洋吉对志村的印象最好。

是这样今天是纪美子的三七日

正不知该开口问来意时,纪美子的父亲西井市次郎抬起脸,慢慢地说。

哦,这么快

荣介曾接到西井家的通知,告诉他纪美子死亡的消息,也听弘子说过,并看到报纸上的讣闻。但不管洋吉如何苦劝,他坚持不去参加守夜和送葬。洋吉现在懊恼自己没有代替荣介去参加。

你们也知道,小女那种死法,使很多人受到麻烦,我身为父亲,感到很抱歉。府上也受到牵累,非常对不起

那里,那里,我们很同情。洋吉又含糊地低声回答。

也许我是傻父亲,小女虽然这样,我仍觉得她是最好的女儿,一直不觉得她已经真的死了。不过

西井市次郎终于提到了来访的目的,据他说︰有人提议收集纪美子的书简和日记,加上亲戚朋友对她的回忆,编印成书,做个纪念。做父亲的人这样说,也许可笑,不过,有很多人写了称赞小女的文章,而且我本人也感谢这个提议,准备接受。因此,必需请求照顾过小女的人协助,请荣介先生也赐一文。

第一次见面就这样不客气,实在是因为小女在日记中,好几次提到荣介先生。如果她到府上来过,那么,请将那时候的记忆也一并写进去,我会感激不尽的。

洋吉听着西井市次郎的话,一面很快地感到一直害怕发生的事终于临头了。如果只是这一点事,不必三个人一起来,寄张明信片就够了。虽然如此,洋吉仍做出极当然的样子,不住地点头听着。

虽然不是职业上的关系,不过,编辑方面的工作由我担任。志村芳之接下去说,如何,请你也写一篇怎样?

从刚才一直安安静静的荣介,想不到乖乖地谢绝:

啊,我的字体和文章都不好,所以虽然你们好意,但请原谅。

是吗?哦,现在是十二月,正是最忙的时候,当然不好意思勉强

对不起。

不过,这种计划,时间久了,感情就淡薄。你不能写,实在遗憾。那么,这样吧!请你把对她的记忆告诉我们好吗?如果不妨碍,我就将它整理出来

志村芳之的意思是说,如果你不能写追悼文,起码也要谈谈你的记忆。看来这是很自然的谈话过程,但荣介微微一笑。他笑起来嘴巴附近显出冷酷的神情。

如何?志村的视线从微笑的荣介脸上移到洋吉。

啊,我想没关系吧,是吗?荣介。洋吉虽然这样回答,心里却很不安。不知道他们要问什么,而且荣介的回答将引起怎样的问题,更是无法预料。

洋吉的不安还不止于此,这位私立大学的教授西井市次郎,及他的儿子人寿保险公司职员,和这个看似开朗的志村芳之,到底是何等人物,事先完全不知道,这使洋吉愈加不安。而且那天晚上荣介冷酷的行为,一直沉重地压在洋吉胸口。

那么,按照顺序,请你先告诉我们,什么时候和纪美子认识?风雪又吹响了窗子,志村芳之稍微提高声音问。

唔,什么时候吗?记得好像是今年春天吧。荣介说谎。

其实是去年圣诞节,到藻岩山滑雪时,和西井纪美子认识的。她和几个朋友去滑雪,穿着蓝色防寒衣,在一群女孩子当中,显得特别可爱,乌溜溜的大眼睛令人印象深刻。

最初,荣介是接近纪美子那一群女孩子之中,最轻佻的木久川亚纱。亚纱倚着滑雪杖,站在山顶,熟练地抽着香烟。荣介对她说:

抱歉,借一下火怎样?

雪飘落着,从藻岩看到的札幌街衢一片蒙胧。亚纱从红色防寒衣口袋掏出黑色标签、式样新颖的打火机,亲密地说:

给你。

谢谢。妳常常到这里滑雪?

别小看人,这里是生手来的地方,我每年都到大雪山去。亚纱涂得鲜红的嘴唇蠕动着说。

哇,真了不得。

就这样,荣介立刻和亚纱接近,而与亚纱及纪美子她们在山腰的小店一起吃中饭。

荣介滑雪的技术高明,午后他挑选急斜坡滑落。能跟他一起滑斜坡的,只有亚纱与纪美子而已。当亚纱先向电缆走去时,荣介低声向纪美子说:

新年再到这里来怎样?

纪美子微微红着脸。

我希望和妳单独滑雪。

他们两人就是从这时候开始交往的。

是吗?从春天吗?一直默默不语的纪美子的哥哥怀疑地问。

也许是新年的时候吧?荣介喃声说。

治君,没有关系,让这位先生按照他的记忆说吧。志村劝解地说,再来,请你说一说对纪美子印象最深的事。

荣介不住地用手摩擦下巴,有点不高兴地说:

唔,并不常见面,所以说不上最深的印象是什么

不论荣介说什么,志村都露出亲切的微笑,以自然的口气连续问,有没有和纪美子去看电影?纪美子对服装的美感评价如何之类不重要的小事。

弘子怎么还不回家?胜江一会儿送茶,一会儿拿橘子来,进进出出。她对荣介和客人之间交谈的话,并不特别关心,家里不论发生什么事,胜江既不慌张也不惊恐,此刻洋吉以怨恨和倚赖参半的眼光,看着妻子平静的侧脸。

志村芳之和荣介的谈话,想不到进行顺利。然而,洋吉却不能压制他的不安。不,他的不安愈来愈增加。西井巿次郎从刚才一直静静倾听着,他的表情和态度丝毫没有谴责,静静地,一动不动地倾听的样子,只发散着悲哀而已。可是,太沉静了,在这一份沉静中,洋吉觉得似乎隐藏着什么。

现在我家的耻辱暴露于这三个客人面前,事情不可能简单地结束。因为一个少女怀孕后,被男人遗弃而自杀。这个男人毫无疑问的是我的儿子荣介。纪美子父兄的憎恨如何深刻,可想而知。可是,西井巿次郎连一句怨恨的话都没有说。洋吉感到心情沉重,几乎要窒息。

是吗?谢谢你回答这么多问题。那么,最后请教你,纪美子近来好像有什么烦恼吧?志村芳之一半一半地望着荣介与洋吉。洋吉不安地把眼光转向荣介。

唔,没什么吧对了,我常听她说,母亲死得早,很寂寞,自己也想死。不过,我们并不常见面

西井巿次郎叹了一口气说:

这孩子讲这种话吗?我还以为没有母亲,她也很活泼呢

瞬间,全座鸦雀无声。风雪不知几时已停止,也听不见风声,志村以开朗的声音打破寂静说:

真抱歉,提出这么多问题,我将把你所说的整理一下,收在追悼集里面。这么晚来打扰,实在失礼得很。

这时,几乎没有开口的西井治用一对阴暗的眼睛转向荣介说:

我也想请教一个问题

西井治的语调执拗。

洋吉的胸口砰然一跳。西井治从开头就一直注意观察着荣介,不让荣介任何一个表情逃过他的眼睛。

什么问题?荣介又浮现薄笑。

你和舍妹最后一次见面那天是什么时候?

唔,她到家里来那天是下雪的礼拜天,所以是十一月下旬。

星期天?是吗?不是星期一晚上有约会吗?

不,星期天到这里来的时候是最后一次见面。

是吗?难道我记错了?那时候纪美子是什么样子?有没有和平时不同的地方?

唔,不太清楚,因为只站在门口谈了一下而已。

什么?站在门口谈话?这是真的吗?瞬间,西井治脸上出现凶横的神色,然后消失。

洋吉连忙说:因为从来没有女朋友来找荣介,所以没有请到里面来,非常没有礼貌

西井治看都不看一下洋吉。

荣介先生,就是说,舍妹特地来拜访你,你却让她吃闭门羹?

闭门羹?喂,你不必使用这个字眼吧?荣介生气地合抱着胳臂。

三人坚持拒绝洋吉叫车,走到外面,雪已停了。

他们不由得回头看看院子被水银灯照成青色的真木家,树木在院子的雪地投下浅绿的影子,在外人看来,这幢房子里面有个幸福美满的家。然而,现在看上去是多么寒冷,多么可怜的家庭啊。志村芳之心中想。

荣介这个人使我非常失望。走出大门后,志村说。

不错,煮或炒都不能吃的家伙。西井治厌恶地说。

处处有被风刮成堆的雪,不过,路还相当好走。前面不远就是国道,他们三人并肩走着。

唔。隔了片刻,西井巿次郎才回答,他的太太因胃癌而病故已有七年,他以治和纪美子为寄托,活到今天。治虽然有些阴郁,但疼爱妹妹,性格严谨。纪美子则是活泼,适合于家庭的少女。市次郎对这一儿一女很满意。

然而,想不到纪美子突然自杀,而且怀着身孕的事实比死亡更打击市次郎,以为纯洁的女儿原来已经认识异性,市次郎感到非常悲哀。

西井家的人和亲戚,没有一个人知道纪美子日记中提到的真木荣介这个人,对他们而言,荣介是个谜样的人物,纪美子的日记中有荣介的地址,因此,很快就把她的死讯告诉了荣介。所以西井家当然非常期待真木荣介的吊问,但守夜和出殡时,荣介都没有露面。

首七会来吧?二七会来吧?但一直等到今天三七,荣介仍然不出现。西井治很气愤,认为荣介没有诚意。市次郎却不愿意这样想,即使是抛弃女儿的男人,为了女儿,他仍愿意往好处想。

大概是良心受到谴责,所以不敢来。

虽然以这话安慰生气的治,不过,今天三七的傍晚,治突然说,他要到真木家去。

治平常沉默寡言,从不和别人冲突,可是,一旦发脾气就不可收拾。表哥芳之便提议,以索取追悼集文稿的形式去拜访,而市次郎不放心年轻人的行动,与他们一起来访。

当然大家都想为已故的纪美子说点什么,不过,出门前已约好要控制着自己,只是看看对方是怎样的人就好。

第一次见面的荣介,体格魁伟,眉目俊秀,颇具男性气概,难怪纪美子会被他吸引。不过,在谈话之中,那不负责而傲慢的态度,使市次郎感到说不出的悲哀。

(他就是使纪美子付出生命相爱的男人?)

市次郎不住地这样想。他觉得就像纪美子在人行道上走的时候,卡车突然冲过来,把她撞死一样,与荣介有理讲不清。毫无疑问的,纪美子是被这个男人残忍地害死的。

今夜,市次郎是在这样的想法中,旁听治和芳之与荣介的对答。

当治问,纪美子到真木家来讲什么话时,荣介毫不客气地回答说:

与你无关。

纪美子竟被这种家伙治两手插在大衣口袋,微俯着身,压制不了新的愤怒。

唔。市次郎忆起纪美子的遗容,人们都说她溺死的尸体很美丽。脸型略长的纪美子死后变圆了。市次郎对这事非常伤心。

舅舅,这个男人也许有什么不愿意让我们知道的事。志村芳之不知想到什么,这样说。

不愿意让人知道的事吗?

是的,所以才会改变态度说与你无关。

你也这样想?我也觉得是这样,第一,他说纪美子最后见面是礼拜天,可是,日记不是说这样,是约好第二天晚上见面的。

这事我也感到奇怪,礼拜一晚上应该见过面才对。而且从那天晚上起,纪美子就失踪了。和那个男人见面以前,我根本没想到这事,但现在我忽然想,说不定是被他推入河里的。

这家伙可能这样做。治又回头看看真本家。

不能随便乱说,有留下遗书的。

可是,舅舅,虽然三天前有写遗书,但那天晚上纪美子是不是想死,我觉得可疑。

雪道微微成为弧形,向右边弯曲,路的一边是胡桃树,树干沾着雪,被街灯照得清清楚楚。

无论如何

市次郎说了一半,住了口。前面出现了一个穿黑色大衣,苗条的年轻女郎,一只手提着小小的圆形提包,以稍快的脚步走着。戴着黑色头巾的面庞红红的,在微暗中睁着一对眸子。

将交错而过时,那少女看看他们三人,接着,突然吃了一惊的样子,低下头站住。他们三人以为她是站着让路,说声对不起而走过去。少女也静静弯弯头。当然他们三人都不知道她是荣介的妹妹真木弘子。

这个小姐给人的印象很好。稍微走了一段路后,志村回头说。

不错,眼睛很漂亮。治也回头,弘子的背影刚好从转弯的地方消失。

和纪美子年龄差不多。市次郎感到心痛。

与弘子错身后,走了百来公尺,三人来到札樽国道。可能刮了风雪的关系,还不到十点,车辆已稀少。雪早已停止,但风很冷。三人终于拦到了计程车。

国道的雪已除得干干净净,柏油路面似有若无的雪粉被前面的车辆煽动,宛如白烟流动着。

舅舅。坐在司机旁边的志村芳之突然回头叫唤。

什么事?

刚才在路上遇见的少女,我觉得有点面熟,现在想起来了,好像是纪美子出殡的时候来过。

哦,真的吗?

不错,是她,那时她哭着,和今夜的感觉不同。但确实是她。

是谁呢?纪美子的朋友吗?治说。

也许是,也许不是。志村锁着眉,露出沉思的表情。

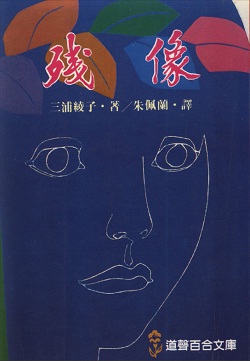

残像

三浦綾子

小说园地

类别- 2023-02-05发表

-

167753

已完结

© www.iabbook.com

按 “键盘左键←” 返回上一章 按 “键盘右键→” 进入下一章 按 “空格键” 向下滚动